自閉症の人は絵がうまい?なぜ?その理由と特徴を解説

「自閉症の人が描く絵は、なぜか強く惹きつけられる」「独特の世界観があって、まるで別の世界を見ているようだ」と感じた経験はありませんか。なぜ自閉症の人は絵がうまいのか、その問いの答えは、彼らが持つユニークな認知特性に隠されています。この記事では、その理由を深く解説しつつ、発達障害全般の絵に見られる共通の特徴にも光を当てていきます。

さらに、アスペルガーやADHDといった異なる特性が絵にどう表れるのか、その違いや、知的障害があっても驚くべき芸術的才能を発揮するケースについても詳しく掘り下げます。もちろん、「自閉症なら誰もが絵が得意」というわけではありません。絵が下手な場合もあるのかという現実的な疑問や、創作活動が彼らにもたらすポジティブなメリットにもしっかりと目を向けます。

また、有名な自閉症の天才画家やアーティストは誰なのか、子どもが好む色の傾向、IQとの関連性、そして自身の特性を公表している芸能人の存在まで、読者の皆様が抱くであろう様々な疑問にお答えします。この記事を最後まで読めば、自閉症の人がなぜ絵がうまいのか、その背景にある素晴らしい可能性と多面的な理解を深めることができるはずです。

- 自閉症の人が絵が上手いと言われる理由

- 発達障害ごとの絵の特徴の違い

- 自閉症のアーティストや関連する疑問

- 絵を通して才能を伸ばすヒント

なぜ自閉症の人は絵がうまいのか?その理由を解説

- 発達障害の絵に見られる共通の特徴

- アスペルガーやADHDの絵の特徴の違い

- 知的障害があっても絵が上手いケース

- 自閉症でも絵が下手な場合もあるのか

- 自閉症の人が絵を描くことのメリット

発達障害の絵に見られる共通の特徴

発達障害のある人が描く絵には、見る人の心を掴む、いくつかの共通した特徴が見受けられます。これは、彼らが世界を認識する方法や、感覚の鋭敏さが、アートというフィルターを通して純粋に表現されるためです。結論として、画面の隅々までエネルギーが満ちるような緻密な描写、感情そのものを叩きつけたかのような鮮やかな色使い、そして常識にとらわれない独特の視点が、多くの人を惹きつける普遍的な魅力となっています。

その魅力の源泉は、主に3つの特性に集約できると考えられています。

- 強烈なこだわりと驚異的な集中力:一度興味を持った対象に対して、時間を忘れるほど没頭し、驚異的な集中力を発揮します。好きな電車や昆虫の絵を、細部に至るまで徹底的に、そして何度も繰り返し描くことで、その対象への理解は極限まで深まり、表現は研ぎ澄まされていくのです。

- 先入観のない客観的な描写力:彼らは世界を「見たまま」に、主観や「こうあるべき」という先入観を交えずに捉えようとする傾向があります。一般的な絵画で重視される遠近法を意図的に無視し、心に強く残ったものを同じ重要度で並べて描くこともあります。この純粋な視点が、結果として斬新でハッとするような構図を生み出すのです。

- 唯一無二の世界観:特定の音や光、肌触りに対する感覚が非常に鋭敏であったり、物事の捉え方が定型発達の人と根本的に異なったりします。この内面的な感覚の違いが、独自の世界観として作品に色濃く反映され、見る者に新鮮な驚きを与えます。

例えば、ある特定のキャラクターや幾何学模様だけを、紙が埋め尽くされるまでびっしりと描き込む作品。あるいは、現実ではありえないような大胆かつ美しい色彩で、見慣れた風景を描いた作品など、その表現方法はまさに千差万別です。これらの特徴が複雑に絡み合うことで、単に「技術的に上手い絵」という評価軸を超えた、強烈な個性と魂を放つアートが生まれるのです。

発達障害の絵に見られる特徴のポイント

- 画面の隅々までエネルギーを注ぎ込んで細かく描き込む緻密さ

- 喜びや不安といった感情を直接的に表現するような鮮やかな色使い

- 常識や遠近法にとらわれず「見たまま」を描くことによる独特の構図

- 好きなテーマをとことん追求する強いこだわりと、それを可能にする反復力

アスペルガーやADHDの絵の特徴の違い

同じ発達障害というカテゴリーの中でも、自閉スペクトラム症(ASD)の一つのタイプであるアスペルガー症候群と、注意欠如・多動症(ADHD)では、その中心的な特性が異なります。この違いは、創作活動、特に絵のスタイルにも顕著な影響を与えることがあります。もちろん、これから述べるのはあくまで一般的な傾向であり、個人差が非常に大きいことが大前提です。

結論として、ASD(アスペルガー)の特性を持つ人の絵は、静謐さや秩序を感じさせる「静的」で「緻密」な傾向が見られるのに対し、ADHDの特性を持つ人の絵は、感情やエネルギーの迸りを感じさせる「動的」で「直感的」な表現が多く見られると言えるでしょう。

なぜなら、それぞれの認知や行動の特性が、創作プロセスに直接的に反映されるからです。ASDの人は、物事を順序立てて進めることや規則性を好み、細部への注意力が非常に高い傾向があります。この特性が、まるで設計図のような写実的で細かい描写や、美しいパターン模様の反復といった、秩序だった表現につながるのです。

一方で、ADHDの人は衝動性や多動性、そして次から次へと思考が移り変わる「注意の拡散」が特徴です。頭に浮かんだイメージを、計画を立てる前にはじけるように素早く形にしようとします。そのため、迷いのない勢いのある線や大胆な構図、理屈よりも感覚を優先した鮮やかな色使いが作品に現れやすくなります。

| 特性 | ASD(アスペルガー症候群)の絵の傾向 | ADHD(注意欠如・多動症)の絵の傾向 |

|---|---|---|

| こだわり・集中 | 特定のモチーフやテーマ(電車、地図など)を繰り返し、細部まで徹底的にこだわる。非常に高い集中力で緻密に描く。 | 興味の移り変わりが早く、一つの絵を完成させるのが難しいことがある。細部より全体の勢いを重視する。 |

| スタイル | 写実的、幾何学的、パターン化されたデザインを好む。静かで整理された、落ち着いた印象を与えることが多い。 | ダイナミックで感情的な線が特徴。抽象的な表現や、動きのあるモチーフを描くことを好む傾向がある。 |

| プロセス | 計画的に、手順を踏んで描くことを好む。特定の画材や描き方など、自分なりのルーティンを重視することがある。 | 衝動的、直感的に描き始める。描きながら次の展開を考えるため、予測不能な作品が生まれやすい。 |

例えば、アスペルガーの人が描く都市の風景画は、建物の窓の数まで正確に、そして整然と描き込まれているかもしれません。対照的に、ADHDの人が描くお祭りの絵は、人々の熱気や音まで伝わってくるような、躍動感あふれるタッチで表現されることがあるのです。このように、それぞれの生来の特性の違いが、優劣ではなく、作品にユニークで魅力的な個性をもたらしているのです。

知的障害があっても絵が上手いケース

知的障害があるとされる人の中にも、その芸術性で多くの人々を感動させる、素晴らしい絵を描くアーティストが存在します。この事実は、人間の芸術的な才能と、知能検査などで測られる知能指数(IQ)が、必ずしも直接的に結びつくものではないという重要な事実を示しています。結論として、知的障害の有無は芸術的評価の基準にはならず、独自の感性と表現力によって優れた作品を生み出すことは十分に可能なのです。

その背景には、いくつかの注目すべき理由が考えられます。

サヴァン症候群の可能性

一つは、サヴァン症候群の存在です。これは、知的障害や発達障害がありながら、記憶力、計算能力、音楽、そして芸術といった、ある特定の分野においてのみ常人離れした驚異的な能力を発揮する状態を指します。芸術の分野では、一度見ただけの複雑な風景を、まるで写真のように細部まで正確に描き出すといった才能が見られることがあります。

また、サヴァン症候群と診断されなくても、純粋で根源的な創作意欲が、見る者の心を揺さぶる作品につながることも少なくありません。彼らは社会的な評価や既存の美術教育のルールに縛られることなく、自らの内側から湧き出るイメージや感情を、ストレートにキャンバスへ表現します。

このため、その作品は非常に独創的で、生命力にあふれた力強い魅力を持つことがあります。このようなアートは「アール・ブリュット(生の芸術)」とも呼ばれ、専門的な美術教育を受けていない人々による、加工されていない魂の表現として、近年世界的に高く評価されています。(出典:厚生労働省「障害者芸術文化活動支援」)

実際に、日本全国の福祉施設などに所属しながら創作活動を行い、その才能を見出され、国内外で注目を集めるアーティストは数多く存在します。彼らの作品に触れることは、私たちが普段の生活で見過ごしている世界の美しさや、人間が本来持っている根源的な表現の力を再発見させてくれます。

自閉症でも絵が下手な場合もあるのか

「自閉症の人は絵が上手い」というイメージがメディアなどを通じて広まっていますが、これはあくまで一部の顕著な才能が注目された結果であり、一つの傾向に過ぎません。結論から率直に言うと、もちろん自閉症のある人の中にも、絵を描くことが得意ではない人や、そもそも絵に興味がない人は大勢います。この事実は、誤解や過度な期待を避けるために、非常に重要な点です。すべての人に当てはまるわけではないという前提を、私たちは常に心に留めておく必要があります。

なぜなら、絵の得意不得手は、その人の経験、興味、手先の器用さなど、様々な要因が絡み合って決まる非常に個人的なものであり、自閉症という診断名だけで一括りにできるものではないからです。むしろ、発達障害が持つ一部の特性が、描画という行為において困難さや障壁として作用するケースも少なくありません。

描画の困難さにつながる特性の具体例

- ボディイメージの弱さ:自分の体の各パーツがどこにあり、どう動くのかを無意識に認識する感覚が弱いことがあります。このため、人物の絵を描く際に手や足といった体の部位が欠けてしまったり、バランスが不自然になったりすることがあります。幼児期に見られる「頭足人(頭から直接手足が生えた絵)」の段階が、年齢を重ねても長く続くこともあります。

- 感覚過敏:特定の感覚が非常に鋭敏なため、一般的には気にならない刺激を強く不快に感じることがあります。例えば、クレヨンの独特の匂いやベタベタした感触、絵の具が手につくこと、あるいは鉛筆が紙にこすれる特有の音などが耐えられず、お絵描き自体を嫌がってしまうケースです。

- 協調運動の困難:目で見た情報を元に、手指を思い通りに動かすことに難しさを抱えている場合、細かい線を引いたり、形を整えたりする作業が苦手なことがあります。

- 集中力の問題:特にADHDの傾向を併せ持つ場合、一つの作業に集中し続けるのが難しく、絵を完成させる前に興味が別の対象に移ってしまうことがあります。

このように、素晴らしい才能につながる可能性のある特性も、見方を変えれば、あるいは本人の状況によっては、創作活動における大きな障壁となり得るのです。ここで最も大切なのは、「自閉症だからきっと絵が上手いはず」というステレオタイプな見方を完全に捨て去り、その人個人の興味や関心、そして何が得意で、何に困難を感じているのかを、ありのままに尊重することです。

絵を描くことが苦手でも、パズルやブロックで立体を組み立てるのが得意だったり、音楽で感情を表現したり、あるいは文章で独特の世界を紡ぎだしたりと、他の分野で素晴らしい才能を発揮する人は本当にたくさんいます。一人ひとりの個性が輝く表現方法を、周囲が一緒に見つけていくサポートが何よりも大切ですね。

自閉症の人が絵を描くことのメリット

自閉症のある人にとって、絵を描くという行為は、単なる趣味や創作活動という枠を超えて、多くの重要かつ具体的なメリットをもたらします。結論として、言葉にならない感情を表現する手段、他者と繋がるきっかけ、そして揺れ動く心を安定させる拠り所として、発達や成長の過程で非常に有益な役割を果たすのです。

具体的には、以下のような多岐にわたるメリットが挙げられます。

言葉に代わる、非言語的な自己表現の手段

自分の複雑な感情や、頭の中にあるユニークな考えを、言葉で整理して相手に伝えるのが苦手な場合があります。そんな時、絵は強力なコミュニケーションツールになります。楽しかった思い出、漠然とした不安、大好きなものへの情熱などを、色や形、線の勢いによって表現することで、自分の内面を可視化できます。これは他者に自分を伝える手段となるだけでなく、自分自身が自分の気持ちを理解する上でも大きな助けとなります。

他者と世界を共有するコミュニケーションのきっかけ

完成した絵を家族や友人、先生に見せることで、「これは何を描いたの?」「この色、きれいだね」といった自然な会話が生まれます。作品という具体的な媒体を介することで、コミュニケーションへのハードルが下がり、他者との関わりが深まることがあります。また、地域の絵画教室やアート活動の場に参加すれば、共通の趣味を持つ仲間と出会い、社会性を育む貴重な機会にもなります。

ストレスの緩和と精神的な安定(アートセラピー効果)

描くという行為に深く没頭することは、心の安定に直接的につながります。自分の好きなことに時間を忘れて集中する時間は、日常生活で感じるストレスや不安を効果的に軽減させることが期待できます。実際に、アートセラピーという心理療法の一環として、絵画などの芸術活動が心のケアに用いられるのもこのためです。そして、試行錯誤の末に自分の作品が完成した時に得られる達成感や満足感は、自己肯定感を育む上で何物にも代えがたい大きな要因となります。

絵を描くことがもたらす主なメリット

- 言葉では伝えきれない複雑な感情や思考を、色や形で表現できる

- 作品を介することで、他者との自然なコミュニケーションが生まれる

- 創作活動に集中する時間が、心の安定をもたらし、ストレスを和らげる

- 作品を完成させるという成功体験が、自信と自己肯定感を育む

このように、絵を描くという創造的な営みは、自閉症のある人の内面的な世界を豊かにし、社会的、精神的な側面でのポジティブな成長を力強く促す、計り知れない可能性を秘めているのです。

自閉症の絵が注目されるのはなぜ?上手い以外の疑問

- 自閉症の天才画家や有名なアーティストは誰?

- 自閉症児が特に好む色はあるのか?

- 自閉症スペクトラムの人のIQはどのくらい?

- ASDだと公表している芸能人は誰ですか?

自閉症の天才画家や有名なアーティストは誰?

自閉症の特性を持ちながら、その唯一無二の才能で芸術史に名を刻んだり、現代アートの世界で活躍したりするアーティストは数多く存在します。彼らの存在は、障害の有無を超えて多くの人々に深い感動とインスピレーションを与え続けています。ここでは、特に国内外で有名なアーティストを何人かご紹介します。

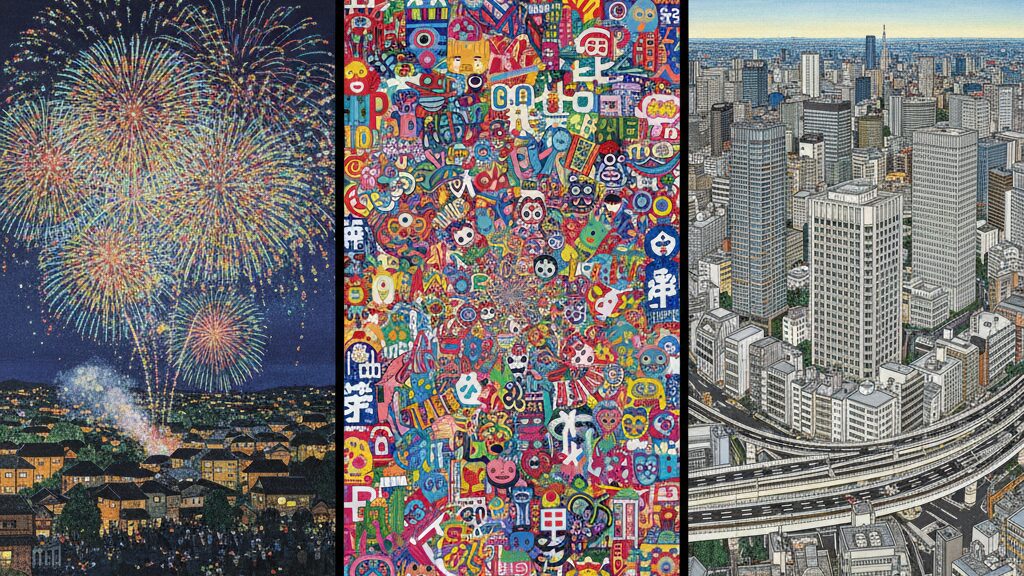

山下 清(やました きよし)

「日本のゴッホ」とも称され、「裸の大将」の愛称で広く知られる、日本で最も有名な画家の一人です。彼は放浪の旅を愛し、その先々で見た美しい風景を、驚異的な映像記憶力(エイデティック・イメージ)によって細部まで完全に記憶しました。そして、施設に帰ってきてから、記憶だけを頼りに貼り絵(ちぎり絵)でその風景を緻密に再現したのです。その作品は、鮮やかな色彩と生命力にあふれ、今なお多くの人々の心を打ち続けています。

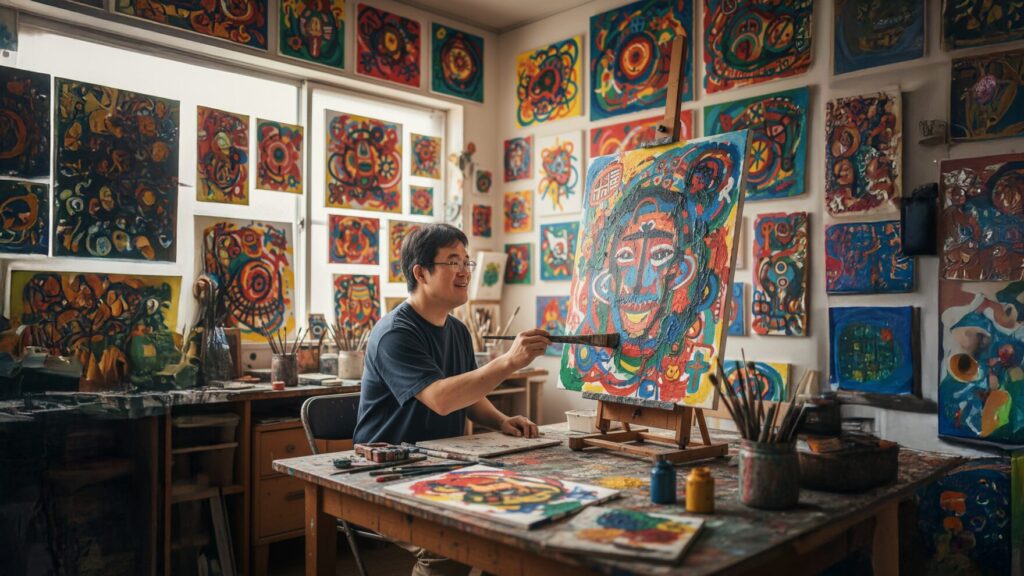

GAKU(がく)

自閉症と診断されながら、その類まれな才能で国内外のアートシーンで活躍する現代アーティストです。彼の作品は、文字や記号、オリジナルのキャラクターなどが、まるで生命体のように画面いっぱいに緻密に、そしてエネルギッシュに描き込まれているのが特徴です。その独創的なスタイルは高く評価され、有名ファッションブランドとのコラボレーションも多数行っています。

スティーヴン・ウィルシャー氏

イギリス出身の建築画家で、驚異的な記憶力と描写力で知られています。彼は、ヘリコプターで一度都市の上空を飛んだだけで、その街並みを驚くほど正確に、パノラマ画として描き出すことができます。その才能から「人間カメラ」との異名を持ち、世界中の都市を描いた作品で人々を驚かせています。

ここで挙げた方々以外にも、素晴らしい才能を持つ自閉症のアーティストは世界中にたくさんいます。例えば、定規を使って力強い直線画を描く柳生 等(やぎゅう ひとし)さんなど、日本にもまだまだ知られていない才能が数多く存在します。彼らの作品に触れることは、アートの新たな可能性や、私たちが普段認識している世界とは異なる、多様な世界の捉え方を知る素晴らしい機会となるでしょう。

自閉症児が特に好む色はあるのか?

「自閉症の子どもは、赤や青といった特定の色を好む」といった話を耳にすることがありますが、これには普遍的な科学的根拠があるわけではありません。結論として、自閉症という診断カテゴリーで一括りにして「この色を好む」という普遍的な傾向はなく、色の好みは完全に一人ひとりの個人差によると考えられています。

ただし、自閉症の特性が色の選択に影響を与える可能性として、いくつかの傾向が指摘されることはあります。例えば、自閉症の特性の一つとして、視覚を含む感覚の感受性が非常に高い「感覚過敏」が挙げられます。そのため、赤や黄色、あるいは蛍光色といった、彩度が高く鮮やかで刺激の強い色に強く惹かれたり、逆に、くすんだ色や特定の色合いを不快に感じて避けたりすることがあるかもしれません。

また、特定のアニメのキャラクターや、毎日乗る電車の色など、本人が強いこだわりを持つ対象に特定の色が使われている場合、その色自体を好むようになることも十分に考えられます。これは、好きなものに関連する色を心地よく感じるという、定型発達の子どもでもよく見られる心理的な動きと同様です。彼らの色の選択は、彼らの内なる世界や興味の対象を反映している鏡と言えるかもしれません。

色の好みに関する大切な視点

子どもの色の好みは、その日の気分や体調、置かれている環境によっても柔軟に変わる可能性があります。「この子はこの色が好きだから」と大人が決めつけて特定の色の画材ばかりを用意するのではなく、できるだけ多くの色が入った色鉛筆や絵の具を用意して、本人がその時の気持ちで自由に色を選べる環境を整えることが、子どもの表現の幅を広げる上で非常に大切です。

結局のところ、彼らがどのような色を選ぶかは、他の誰でもない、その子自身の個性や感性の純粋な表れです。特定の色に強いこだわりを示す場合も、それを問題視するのではなく、その子のユニークな表現方法の一つとして温かく受け止める視点が重要と言えるでしょう。

自閉症スペクトラムの人のIQはどのくらい?

自閉スペクトラム症(ASD)と知能指数(IQ)の関係は、世間で最も誤解されがちなテーマの一つです。結論から明確に言うと、ASDの人のIQは非常に幅広く、知的障害を伴う低いケースから、人口の平均的なケース、さらには測定される数値が非常に高いケースまで、まさに人それぞれです。ASDであるという事実が、直接的にIQの高低を決定づけることは一切ありません。

その理由は、ASDが「社会的なコミュニケーションや対人関係の困難さ」や「限定された反復的な興味・こだわり」を主な特徴とする、行動や認知の特性に基づいた発達障害の診断名だからです。これは、記憶力や論理的思考力といった認知能力の一部を測る指標であるIQとは、全く異なる次元のものです。(出典:発達障害の理解 ~ メンタルヘルスに配慮すべき人への支援)

知的障害を伴う場合と伴わない場合

ASDの診断を受ける人の中には、発達の過程で知的な能力の発達にも遅れが見られる「知的障害」を併存している場合があります。一方で、知的発達の遅れが全くなく、IQが平均の範囲内、あるいはそれ以上である人も数多く存在します。特に、かつて「アスペルガー症候群」と呼ばれていたタイプは、その診断定義上、言語や知的発達の遅れを伴わないASDとされていました。

誤解されやすい「高機能自閉症」という言葉

IQが知的障害の診断基準(一般的にIQ70未満)には当てはまらず、定型発達の平均範囲にあるASDの人を指して、便宜的に「高機能自閉症」と呼ぶことがあります。しかし、これは正式な医学的診断名ではありません。また、「高機能」という言葉の響きから「困難が少ない」と誤解されがちですが、IQが高いからといって、コミュニケーションや感覚過敏、こだわりなど、ASD固有の生活上の困難が少ないとは限らないため、この言葉の使用には注意が必要です。

このように、ASDと一口に言っても、その人の知的能力のプロファイルは一人ひとり大きく異なります。「自閉症=知的障害で言葉が話せない」あるいは「自閉症=特定の分野の天才」といった、両極端で単純なレッテル貼りは、現実を全く反映していない誤りです。個々の能力や特性を、先入観なく正しく理解することが何よりも大切です。

ASDだと公表している芸能人は誰ですか?

近年、社会の多様性への理解が進む中で、自閉スペクトラム症(ASD)であることを自ら公表し、その経験を語ることで社会の意識改革を促そうと活動する著名人が国内外で増えています。彼らの勇気ある行動は、同じ特性を持つ多くの人々に希望と勇気を与え、多様性を受け入れるインクルーシブな社会への重要な一歩となっています。

日本国内で、この流れの先駆けとなったのが、モデル・タレントとして活躍する栗原類さんです。彼は2015年にテレビ番組で、自身がアメリカでADD(注意欠陥障害)と診断されていたこと、そして日本で改めてASDの診断を受けたことを告白しました。その特性と共に生きる日常の困難や、独自の視点から生まれるユニークな考えを率直に語る姿は、大きな反響を呼び、発達障害への社会的な関心を一気に高めました。

また、海外に目を向けると、さらに多くの様々な分野の著名人がASDであることを公表しています。

- イーロン・マスク氏:テスラ社やスペースX社のCEOとして世界経済を牽引する革新的な実業家。アメリカの人気コメディ番組に出演した際、自身がアスペルガー症候群であることを初めて公に明かし、世界を驚かせました。

- アンソニー・ホプキンス氏:映画『羊たちの沈黙』のハンニバル・レクター役などで知られる、アカデミー賞を複数回受賞した伝説的な俳優。70代後半になってから、アスペルガー症候群の診断を受けたと語っています。

- スーザン・ボイル氏:イギリスの人気オーディション番組に登場し、その美しい歌声で一夜にして世界的なスターとなった歌手。成功を収めた後、子どもの頃から感じていた困難の原因がアスペルガー症候群であったと診断されたことを公表しました。

ここで紹介しているのは、ご本人や公式な代理人が、メディアなどを通じて公に認めている事例のみです。インターネット上には、個人の言動の一部を切り取って「あの人も発達障害ではないか」と憶測する情報も多くありますが、診断は専門医によって慎重に行われるべきものです。個人のプライバシーを尊重し、不確かな情報に惑わされないよう注意が必要です。

これらの著名人の素晴らしい活躍は、ASDが単なる「障害」ではなく、特定の分野において類まれな集中力や記憶力、そして独創的な発想力を発揮する「特性」でもあるというポジティブな側面を、力強く社会に示しています。

総括:自閉症の人が絵がうまいのはなぜか

この記事では、自閉症の人がなぜ絵が上手いと言われるのか、その理由や背景にある特性、そして関連する様々な疑問について、多角的に掘り下げて解説してきました。最後に、本記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- 自閉症の人の絵が上手い主な理由は、強いこだわりと驚異的な集中力、見たままを捉える客観的な描写力、そして唯一無二の独特な世界観にある

- 発達障害の人の絵には、画面いっぱいに広がる緻密な描写や、感情を映し出すような鮮やかな色彩といった共通の特徴が見られることがある

- 特性の違いから、ASDの絵は静的で緻密、ADHDの絵は動的で直感的といった、作風の一般的な傾向の違いが見られる場合がある

- 知的障害の有無と芸術的才能は必ずしも比例せず、専門的な美術教育を受けていない人のアートは「アール・ブリュット」として世界的に評価されている

- 「自閉症なら皆が絵が得意」というわけではなく、特性が描画の困難さ(ボディイメージの弱さや感覚過敏など)につながる場合も多い

- 絵を描くことは、言葉に代わる自己表現、コミュニケーションのきっかけ、心の安定など、当事者にとって多くの重要なメリットをもたらす

- 国内外には、山下清さんやGAKUさん、スティーヴン・ウィルシャー氏など、自閉症の特性を持ちながら活躍する有名なアーティストが数多く存在する

- 自閉症児が特定の決まった色を好むという科学的なデータはなく、色の好みは完全に個人の感性や興味による

- 自閉症スペクトラムの人のIQは非常に幅広く、知的障害を伴う場合から平均以上まで様々であり、IQと障害の特性は別の次元の問題である

- 近年、国内外で栗原類さんやイーロン・マスク氏など、ASDであることを公表し、社会の理解を促進する著名人が増えている

- サヴァン症候群は、知的障害などを伴いながら、芸術や記憶などの特定分野で驚異的な能力を発揮する状態を指す

- 絵が苦手な背景には、協調運動の困難さや集中力の問題が隠れている可能性も考えられる

- 最も重要なのは「自閉症だから上手い/下手」というステレオタイプで判断せず、一人ひとりの個性や興味関心を尊重すること

- アートは言葉や文化の壁を超えた普遍的なコミュニケーションツールとして、多様な人々をつなぐ力を持っている

- 彼らの作品を深く味わい、理解しようとすることは、私たちが普段見ている世界とは異なる、豊かで多様な世界の捉え方を知る素晴らしいきっかけになる

人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

発達障害ランキング