ビートたけし氏の症状はチック症?まばたきの原因

こんにちは。発達グレーとライフデザイン手帖の「ひかり先生」です。

テレビでビートたけしさんを見かけると、その特徴的なまばたきや顔の動きが気になったことはありませんか?「もしかして、あれはチック症なのかな?」と検索された方も多いかもしれませんね。特に、ものまねでよく見る首の動きなども含めて、その原因についてはいろいろな情報があるようです。

たけしさんが話している最中に、頻繁に片目がギュッと閉じたり、顔がこわばるように見えたりする動作。あれはご本人の意図とは関係なく起きているように見えるため、「チック症」という言葉と結びつきやすいのかもしれません。

実は、私たちがよく目にするあの動きは、一般的にイメージされるチック症とは異なり、過去の大きなバイク事故による後遺症、特に顔面神経麻痺と深い関係があるとされています。チック症も神経発達に関わるものとして私のサイトでも関心が高いテーマですが、たけしさんのケースはまた別のメカニズムが働いているようです。

この記事では、ビートたけしさんの症状がなぜチック症と噂されるのか、そして医学的にはどのように説明されているのか(顔面神経麻痺の後遺症とはどういうものか)、その違いについて情報を整理し、深掘りしていきたいと思います。

- ビートたけし氏の症状がチック症と噂される理由

- 症状の本当の原因(バイク事故と顔面神経麻痺)

- 「病的共同運動」という後遺症のメカニズム

- チック症と顔面神経麻痺後遺症の決定的な違い

ビートたけし氏の症状はチック症?

たけしさんの「話している時に頻繁にまばたきする」「顔をしかめる」といった動作は、一見すると本人の意図とは関係なく動いているように見えるため、「チック症なのでは?」という疑問につながりやすいですよね。まずは、その症状の正体について、医学的な見地から詳しく見ていきましょう。

まばたきに見える症状の正体

いきなり結論から申しますと、ビートたけしさんの顔の動きは、医学的には「チック症」ではないとされています。

もちろん、私が医師として診断しているわけではなく、公表されている情報や医学的な一般論をまとめた上での見解ですが、この見方が現在最も有力です。

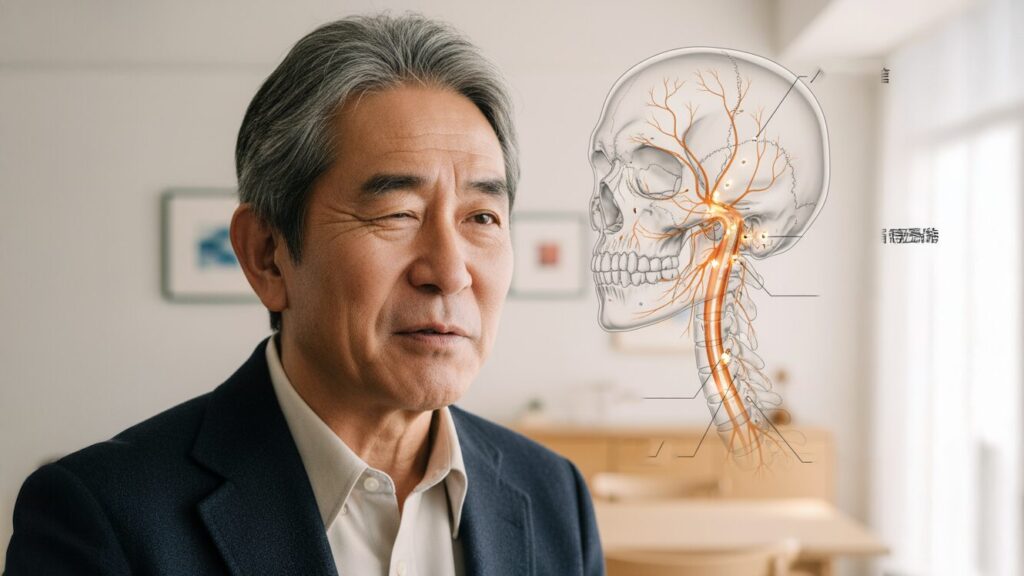

たけしさんの症状は、1994年のバイク事故による重い後遺症である「顔面神経麻痺(がんめんしんけいまひ)」が原因で生じているものです。具体的には、顔面神経麻痺が回復する過程で起こる「病的共同運動(びょうてききょうどううんどう)」という現象が、あの特徴的な動きの正体とされています。

チック症は脳の中枢神経系(大脳基底核など)の機能が関わる「神経発達」の問題とされることが多いのに対し、たけしさんの症状は、顔の筋肉を動かす「末梢神経」である顔面神経が物理的に損傷し、その再生がうまくいかなかったことによるものです。表面的な動きは似て見えるかもしれませんが、発生しているメカニズムが根本的に異なるんですね。

1994年のバイク事故とその後遺症

たけしさんの症状の起点は、1994年8月に発生したバイク事故です。この事故で彼は生死の境をさまようほどの重傷(脳挫傷など)を負いました。これはメディアでも大きく報じられたので、記憶にある方も多いかもしれません。

顔面神経というのは、脳から出て顔の筋肉(表情筋)へと向かう神経ですが、その通り道が非常に特殊です。頭蓋骨の中、特に「側頭骨」という非常に硬い骨の中にある、「顔面神経管」という細く複雑な骨のトンネルを走行しています。

たけしさんのような深刻な頭部外傷(頭蓋骨骨折や脳挫傷)が起きると、このデリケートな神経管が圧迫されたり、神経そのものが引き伸ばされたり、場合によっては断裂したりするリスクが非常に高いそうです。この事故による外傷で、たけしさんの顔の片側(特に右側とされています)に顔面神経麻痺が発症しました。これが、現在の後遺症の直接的な「発症起点」となっています。

症状の原因は顔面神経麻痺

顔面神経麻痺というのは、文字通り、顔面神経がダメージを受けて、脳からの指令が顔の筋肉(表情筋)に届かなくなり、顔が動かせなくなる(麻痺する)状態を指します。いわゆる「顔の半分が動かない」「目が閉じられない」「口角が下がって水がこぼれる」といった状態です。

たけしさんの場合、事故直後は顔の片側が動かせない深刻な麻痺状態だったと想像されます。そして、懸命な治療やリハビリによって神経が再生していくわけですが、その「回復の過程」で、先ほど触れた「病的共同運動」という後遺症が残った、というのが医学的な見解です。

顔面神経麻痺自体は、事故以外にもウイルス(ベル麻痺やハント症候群)など様々な原因で起こりますが、たけしさんの場合は「外傷性」であり、その回復過程で後遺症が残ったパターンと言えます。

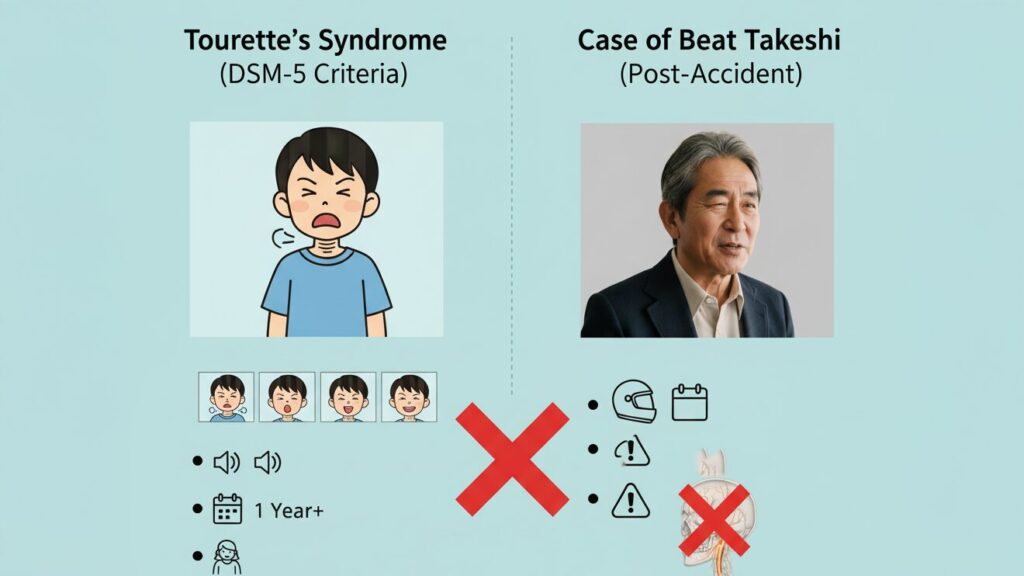

チック症との決定的な違い(発症時期)

ここで重要なのは、チック症が主に幼少期に発症する脳の神経発達(ドーパミンなど)に関わるものとされるのに対し、たけしさんの症状は「成人期」に「事故(外傷)」という明確な出来事をきっかけに発症した「末梢神経の損傷」である、という点です。発症の背景が全く異なりますね。

話すと目が閉じるメカニズム

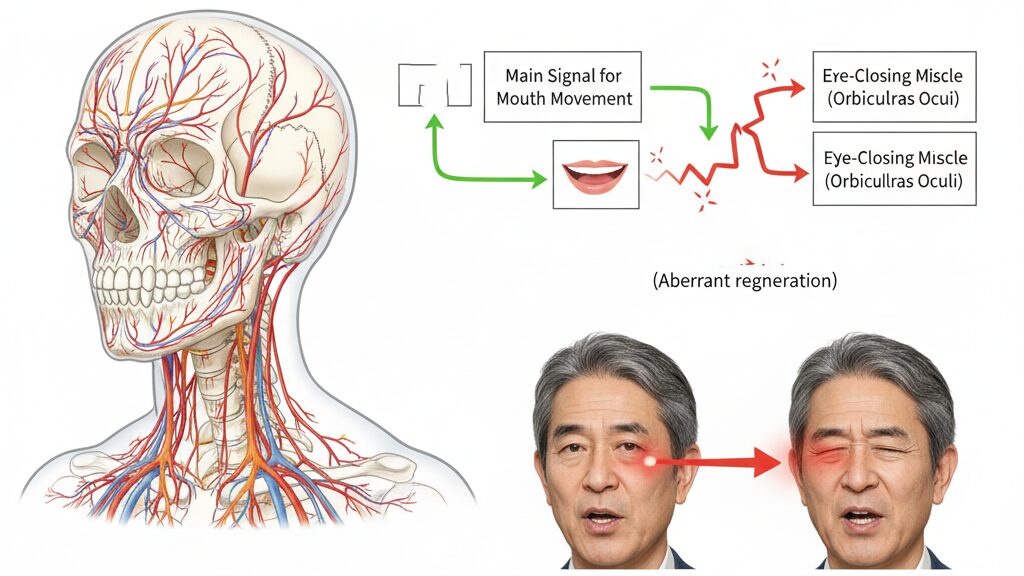

では、なぜ「話そうとすると目が閉じる」のでしょうか。これが「病的共同運動(Synkinesis)」の典型的な症状であり、このメカニズムを知ることが、たけしさんの症状を理解する鍵になります。

神経の「配線ミス」=過誤支配(かごしはい)

この現象は、損傷した神経が再生する(再び伸びていく)過程で、神経の「配線ミス」が起きてしまった状態、と説明されています。これを専門的には「過誤支配(Aberrant regeneration)」と呼びます。

顔面神経は、1本の太いケーブルではなく、額、目、頬、口、顎など、顔の様々な部分を動かすための細い神経線維の「束」になっています。事故でこの神経の束が広範囲に損傷すると、再生する時に混乱が生じます。

病的共同運動の発生メカニズム

- 事故で神経が損傷: 顔面神経の線維(ケーブル)が広範囲で損傷・断裂します。

- 神経の再生: 時間が経ち、神経が元の筋肉に向かって再生しようと、新しい線維が伸びていきます。

- 配線ミス(過誤支配): 再生の過程で、神経線維が「道に迷って」しまいます。例えば、本来「口」を動かす筋肉(例:口輪筋)を支配していた神経線維Aが、再生する際に誤って「目」を閉じる筋肉(眼輪筋)につながる神経の鞘(さや)に入り込んでしまうのです。

- 結果(症状の出現): この「配線ミス」が物理的に起きてしまうと、脳が「口を動かせ(話せ)」と指令を神経線維Aに送ります。すると、その信号は間違って配線された「目」の筋肉(眼輪筋)にも同時に到達してしまいます。

この結果、ご本人は「話そう」と口を動かしただけなのに、意図していないにもかかわらず、連動して目がギュッと閉じてしまうのです。

たけしさんが話そうとする(口を開ける)たびに目が閉じてしまうのは、チックのように突発的に起きるのではなく、口の動きに「連動して(シンクロして)」発生する、この物理的な神経の誤配線が原因なんですね。

ご本人も過去に、この後遺症について「身障者であれば、その枠がたまたま体の障害の枠だってことで」という趣旨の発言をされており、事故によって生じた永続的な「身体的障害」であると認識されていることが伺えます。

ものまねされる首の動きとの関連

たけしさんのものまねでは、顔の動きとセットで「首をカクカクと動かす」仕草がよく誇張されますよね。これにより「あの首の動きもチック症(や後遺症)の一部なの?」と関連検索する方もいるようです。

これについて医学的に考察すると、顔の表情筋を支配しているのは「顔面神経(第VII脳神経)」です。一方、首を動かす大きな筋肉(例:胸鎖乳突筋、僧帽筋)を支配しているのは、主に「副神経(第XI脳神経)」という全く別の神経です。

そのため、顔面神経麻痺の後遺症である「病的共同運動」が、首の筋肉にまで影響を及ぼすことは医学的には考えられません。したがって、この首の動きは、顔の症状とは臨床的に「別個の事象」である可能性が極めて高いです。

可能性としては、(1)事故による別の身体的影響(例:頸部のズレや後遺症)、(2)本人が元々持つ個人的な癖(マナリズム)、(3)ものまね芸人さんが顔の動きと連動させて誇張したイメージが定着したもの、などが考えられますが、顔面神経麻痺の後遺症やチック症の症状として説明することはできない、というのが私の見解です。

チック症とビートたけし氏の症状を徹底比較

さて、ここまでの情報で、たけしさんの症状が「顔面神経麻痺の後遺症(病的共同運動)」であることは、かなり深くご理解いただけたかなと思います。

では、私たちが元々疑問に思っていた「チック症」とは、本来どのような症状なのでしょうか。発達障害や神経発達に関心のある「ひかり先生」として、この機会にチック症についても情報を整理し、たけしさんの症状(後遺症)と何が違うのかを、表なども使いながら比較してみたいと思います。

本来のチック症とは?原因と症状

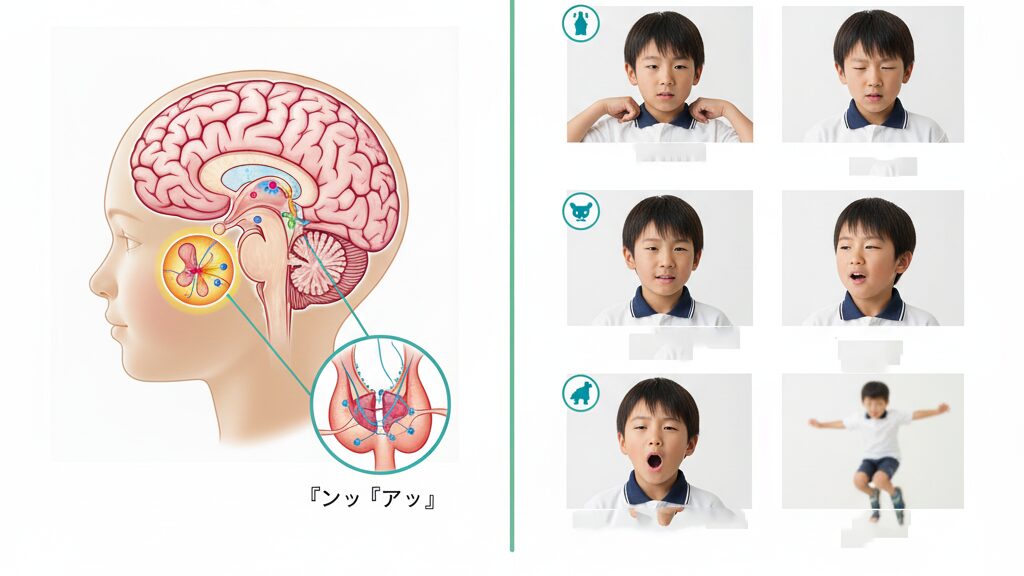

チック症(チック障害)は、本人の意志とは関係なく(不随意に)、「突発的、急速、反復的、非律動的」な体の動き(運動性チック)や発声(音声性チック)が繰り返し出現する状態を指します。

チックには、その複雑さによって「単純性」と「複雑性」があります。

運動性チック(Motor Tics)

- 単純性:まばたき(目をギュッと閉じる)、顔しかめ、首振り、肩すくめ、鼻にシワを寄せる など。

- 複雑性:飛び跳ねる、特定のジェスチャーをする、他人の動作を模倣する(反響動作) など。

音声性チック(Vocal / Phonic Tics)

- 単純性:咳払い、鼻鳴らし、「ンッ」「アッ」といった短い発声、うなり声、犬や猫のような鳴き声 など。

- 複雑性:他人の言葉を繰り返す(反響言語)、社会的に不適切な言葉(汚い言葉)を言ってしまう(汚言症:コプロラリア) など。

原因は、かつては親の育て方やストレスが原因と誤解されていた時代もありましたが、現在では「脳の体質」、すなわち神経発達の問題として説明されています。脳内の「大脳基底核」と呼ばれる運動の制御に関わる部分の機能障害、特に神経伝達物質である「ドーパミン」の受容体が過敏に反応しすぎることが関与していると考えられています。

多くは4歳〜6歳くらいの幼児期・学童期に発症し、10歳〜12歳頃に症状の重症度がピークを迎えることが多いとされます。ストレスは「原因」ではなく、症状を一時的に悪化させる「引き金(増悪因子)」の一つとされています。

トゥレット症候群との違い

チック症の中でも症状が重く、長く続く場合を「トゥレット症候群(トウレット障害、Gilles de la Tourette症候群)」と呼びます。

米国精神医学会の診断基準(DSM-5)によれば、以下の条件を満たす場合に診断されるようです。

トゥレット症候群の診断基準(概要)

- 複数の運動性チック(例:まばたき+首振り)が存在する。

- 1種類以上の音声性チック(例:咳払い)が存在する。

- チック症状が1年以上にわたって持続している。

- 症状の発症が18歳未満である。

- 症状が薬物や他の医学的疾患(例:外傷性顔面神経麻痺など)によって引き起こされたものではない。

(出典:MSDマニュアル家庭版『チック症』を参考に作成)

この診断基準の(4)発症が18歳未満、および(5)他の医学的疾患(外傷)によるものではない、という点からも、ビートたけし氏のケース(成人期発症・外傷性)はトゥレット症候群の定義から明確に除外されることがわかります。

また、トゥレット症候群の方は、ADHD(注意欠如多動症)やOCD(強迫症)を併発していることも非常に多いのが特徴です。この「併存疾患」の多さも、外傷性の顔面神経麻痺とは全く異なる臨床像ですね。(大人のADHDの特徴など、発達障害の併存に関心がある方も多いかもしれません。)

症状は治るのか?治療法は

この二つは、その後の経過や治療アプローチも大きく異なります。

チック症の場合:

先述の通り、多くは思若期を過ぎると自然に軽快・消失していく(寛解する)とされています。もちろん症状が残る場合や、成人になっても続く場合もありますが、日常生活に大きな支障がなければ、まずは経過を見守ることが多いようです。症状を悪化させないための環境調整やストレス管理(ストレスコーピング)が重要になります。症状が強い場合は薬物療法(ドーパミンを抑える薬など)や認知行動療法が行われることもあります。

顔面神経麻痺後遺症(病的共同運動)の場合:

こちらは神経の「配線ミス」という物理的な問題なので、一度発症すると自然に治癒することは難しいとされてきました。治療法としては、異常に緊張する筋肉(たけしさんの場合は目の周り=眼輪筋)の緊張を緩和するためのリハビリテーション(鏡を見ながら口と目を独立させて動かす訓練=ミラーバイオフィードバック療法)や、緊張を弱めるためのボツリヌス毒素の注射(ボトックス注射)などが用いられることがあります。

この違いを分かりやすく表にまとめてみます。

鑑別診断:顔面神経麻痺後遺症 vs チック症

| 特徴 | 顔面神経麻痺後遺症(ビートたけし氏の症例) | チック症 / トゥレット症候群 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 末梢神経の物理的損傷(事故による外傷など) | 中枢神経系の機能障害(神経発達、遺伝的体質) |

| 発症メカニズム | 再生神経の過誤支配(神経の「配線ミス」) | 大脳基底核のドーパミン受容体過敏性など |

| 発症時期 | 外傷・麻痺発症後(年齢問わず。たけし氏は成人期) | 幼少期・学童期(典型的には4~6歳。18歳未満) |

| 症状の性質 | 「病的共同運動」 (例:話す動作に“連動して”目が閉じる) | 「チック」 (例:動作とは“無関係に”突発的にまばたきする) |

| 併存疾患 | 事故による他の外傷後遺症など | ADHD、強迫症(OCD)、不安症など |

| 主な治療・対処 | リハビリ、ボツリヌス毒素注射 など | 経過観察、環境調整、薬物療法、認知行動療法 など |

他の著名人の事例

「著名人とチック症」という関連で、ビートたけしさんのケースは誤解に基づくものでしたが、実際に自身のトゥレット症候群の経験を公表されている著名人もいます。

例えば、漫画家の清野とおる氏は、ご自身の少年時代の経験として、強迫観念(OCD)による幻聴に悩まされ、その命令に従わないと激しい頭痛に襲われた結果、「友人を殴る」「水溜りを飲む」といった「トゥレット障害による奇行(複雑性チック)」が多くなったとされています。

これはまさに、先ほど述べた「トゥレット症候群とOCDの併存」の典型的な臨床像と一致します。ビートたけし氏の症例(外傷性・末梢神経)と、清野氏の事例(神経発達的・中枢神経)は、著名人の症例として非常に対照的であり、一般の理解を深める上で有益な情報となりますね。

まとめ:ビートたけし氏とチック症の関係

あらためて、ビートたけし氏の症状とチック症についてまとめます。

ビートたけしさんの特徴的なまばたきや顔の動きは、チック症(トゥレット症候群)ではありません。

その原因は、1994年のバイク事故による重度の頭部外傷から生じた「顔面神経麻痺の後遺症(病的共同運動)」です。これは、再生した神経の「配線ミス(過誤支配)」という物理的な理由により、話そうと口を動かすと、意図せず目が閉じてしまう現象です。

発症時期(成人期)、原因(末梢神経の外傷)、症状の性質(連動的)の全てにおいて、幼少期に発症する中枢神経の機能(神経発達)が背景にあるチック症とは、根本的に異なる病態である、というのが医学的な見解のようです。

発達障害(神経発達障害)に関心を持つ者として、似たような症状に見えても、その背景には全く異なるメカニズムがあることを知るのは、とても重要なことだと改めて感じました。「チック症 ビートたけし」と検索された方の疑問が、この記事で少しでもクリアになっていれば幸いです。

情報と診断に関するご注意

この記事は、公表されている医学的情報や報道に基づき、情報を整理したものです。特定の個人の症状について断定するものではありません。

チック症や顔面神経麻痺など、ご自身やご家族の症状に関してご不安がある場合は、個人の判断で情報を解釈せず、必ず医療機関を受診し、専門の医師にご相談ください。

人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

発達障害ランキング