吃音が緊張した時だけ出る理由と大人の対処法

「普段は大丈夫なのに、人前で話すなど緊張した時だけ吃音(きつおん)が出てしまう」と深く悩んでいませんか。リラックスしている時は流暢に話せるのに、特定の場面に限って言葉が詰まるのはなぜでしょうか。

吃音 緊張した時だけの原因とメカニズムについて詳しく知りたい方や、緊張 すると どもる 知恵袋の疑問のように、自分と同じ悩みを持つ人の声を探し、解決の糸口を見つけたい方も多いでしょう。

この記事では、まず吃音症の基本的な特徴を解説し、大人が吃音かどうかチェックする方法は?といった具体的な疑問にお答えします。その上で、特に大人の吃音 緊張した時だけ出る特有の事情に焦点を当てます。

吃音 ストレス 大人の密接な関係性や、吃音 大人 急に発症する理由を深掘りします。また、大人になって急にどもるようになったのはなぜですか?という不安に対し、獲得性吃音の可能性についても触れます。

さらに、ADHD 吃音 大人の関連は?という疑問や、吃音で緊張しない方法はありますか?といった具体的な対策まで、専門的な情報も分かりやすくお伝えします。この記事を読み進めることで、まとめ:吃音 緊張した時だけを理解する確かな一助となるはずです。

- 緊張時に吃音が起こるメカニズムと身体の反応

- 大人の吃音に見られる特有の事情と原因

- 自分でできる吃音のセルフチェック項目

- 緊張を緩和し、吃音と上手に付き合うための具体的な対処法

吃音が緊張した時だけの原因とメカニズム

- 吃音の原因は緊張ですか?

- 緊張 すると どもる 知恵袋の疑問

- 吃音症の基本的な特徴

- 大人が吃音かどうかチェックする方法は?

吃音の原因は緊張ですか?

結論から言うと、緊張そのものが吃音の根本的な原因ではありません。しかし、症状を「引き起こす」または「悪化させる」非常に大きな引き金(トリガー)になることは間違いありません。

多くの場合、吃音の背景には、言葉を滑らかに話すための脳の機能的な特性(発達性吃音)が関係していると考えられています。これは生まれ持った体質的な要因が関与しているとされ、本人の性格や育て方の問題ではありません。

普段は脳がうまく働き、問題なく話せていても、人前での発表、電話、自己紹介といった特定の場面で強い精神的な負荷(緊張・不安・ストレス)がかかると、脳の言語処理や運動制御の働きが一時的に不安定になり、症状として現れるのです。

つまり、「緊張しやすい性格だから吃音になる」のではなく、「もともと吃音の特性があり、緊張という引き金によって症状が表面化する」という関係性が最も近いと言えます。

緊張が引き金となるメカニズム

緊張すると、私たちの体や脳は以下のような連鎖反応を起こします。

- 強い緊張・不安: 「うまく話さなければ」「どもったらどうしよう」というプレッシャー(予期不安)がかかります。

- 身体の反応(自律神経): 体が「闘争か逃走か」のモードに入り、自律神経のうち交感神経が優位になります。これにより心拍数が上昇し、呼吸が浅く速くなります。

- 筋肉の硬直: 呼吸が浅くなることで、発声に必要な息の流れが乱れます。同時に、声帯、舌、唇、顎(あご)など、発話に関わる筋肉がこわばり、硬直してしまいます。

- 脳機能への影響: 強いストレスは、危険を察知する「扁桃体」を活性化させます。この興奮が、言語処理を担う「ブローカ野」や運動制御を担う領域の働きを一時的に抑制し、言葉を発するタイミングが乱れやすくなると言われています。

- 症状の発生: 筋肉の硬直(息が出ない)と脳のタイミングの乱れが組み合わさり、「あ、あ、あの…」といった連発や、「う……」と言葉が詰まる難発(ブロック)が生じます。

緊張すると「どもる」ことについて知恵袋での疑問

「緊張 すると どもる」という悩みは、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも非常に多く見られます。これは、決して珍しい悩みではなく、それだけ多くの人が同じ現象に悩み、共感や具体的な解決策を求めている証拠です。

「電話対応で社名を言う時だけ、どうしても第一声が出ません」

「朝礼や会議での自己紹介が近づくと、数日前から憂鬱で、心臓がバクバクして声が震えます」

「普段の雑談は流暢なのに、面接や改まった場面になると頭が真っ白になって言葉が詰まります」

「特定の音(あ行、か行など)で始まる言葉だけが言いにくいです」

このような具体的な悩みは、吃音の特性を持つ人にとって非常によく見られる「あるある」な状況です。特に症状が出やすいのは、「言い換えがきかない言葉(自分の名前、会社名、決まった挨拶など)」や、「失敗が許されないと強く感じる場面(面接、発表、上司への報告)」です。

こうした悩みで最も重要なのは、「自分だけがおかしいのではないか」「自分の努力が足りないせいだ」と孤立したり、自分を責めたりしないことです。これは脳のメカニズムと身体の反応が関わる現象であり、多くの人が経験しています。そのメカニズムを知ることから、具体的な対策が始まります。

吃音症の基本的な特徴

吃音症は、単なる「話し方のクセ」や「緊張しい」とは異なり、話すときの流れ(流暢性)がスムーズにいかないことを特徴とする発話の障害の一つです。WHO(世界保健機関)の国際疾病分類(ICD)にも記載されており、厚生労働省の分類では発達障害者支援法の対象にも含まれています。

主な症状(中核症状)は、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。これらは単独で現れることも、複数が混在することもあります。

| 症状のタイプ | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 連発(れんぱつ) | 音や言葉の一部をリズミカルに繰り返す。幼少期の発症時に見られることが多い。 | 「あ、あ、ありがとう」「こ、こ、こんにちは」 |

| 伸発(しんぱつ) | 言葉の一部分を引き伸ばすように発音する。 | 「あーーりがとう」「すーーみません」 |

| 難発(なんぱつ) / ブロック | 言葉が喉や口で詰まったようになり、声や音が出てこなくなる。強い努力感を伴う。 | 「(……っ)おはようございます」「(……か)会社」 |

特に大人の場合、幼少期に多かった「連発」が減り、言葉に詰まる「難発(ブロック)」の割合が多くなる傾向にあります。この難発は、周囲からは一瞬黙っているようにしか見えなくても、本人の中では声を出そうと必死にもがいている状態で、非常に大きな苦痛を伴います。

また、こうした中核症状だけでなく、吃音そのものへの反応として生じる二次的な問題も、吃音症の重要な特徴です。

二次的な症状・行動

- 随伴運動(ずいはんうんどう): どもる瞬間や、どもりそうになる瞬間に、無意識に体の一部を動かす行動。例:足を踏み鳴らす、手を握りしめる、顔をしかめる、体を揺するなど。

- 回避行動: どもることを恐れるあまり、特定の状況や言葉を避ける行動。例:電話に出ない、発表の機会を断る、言いにくい言葉を別の言葉に言い換える(迂言)。

これらの二次的行動が習慣化すると、日常生活や社会生活、キャリア形成に大きな支障をきたすことがあります。

大人が吃音かどうかチェックする方法は?

自分が吃音症かどうかを正確に知るには、言語聴覚士(ST)という発話・コミュニケーションの専門家による評価や、医師による診断が必要です。安易な自己診断は禁物です。

ここでは、あくまでご自身の「傾向」を知り、専門家への相談を検討するための一つの参考として、簡易的なセルフチェックリストを紹介します。

ご注意ください:これは医学的な診断ではありません

このチェックリストは、吃音の傾向を自覚するための一例に過ぎません。医学的な診断基準ではありませんので、当てはまる項目が多い場合でも、必ずしも吃音症であると断定するものではありません。

- □ 人前での自己紹介や発表、朝礼での発言など、特定の場面を想像するだけで強い不安や恐怖を感じる。

- □ 電話応対で、第一声(「もしもし」や会社名、自分の名前)がスムーズに出ないことが頻繁にある。

- □ 「あ行」「か行」「た行」など、特定の音(特に語頭)で始まる言葉が言いにくいと強く感じている。

- □ 会話中、言いにくい言葉を避け、無意識に別の(言いやすい)言葉に言い換えることがよくある。

- □ 言葉が詰まりそうな時や詰まった時、手を強く握る、足でリズムを取る、顔に力を入れるなどのクセがある。

- □ 自分がどもることを他人に知られたくない、笑われるのではないかと常に恐れている。

- □ 言葉が詰まった過去の経験(トラウマ)から、発言や電話、特定の会合などを避けるようになった。

- □ 家族や親しい友人とのリラックスした会話、独り言、歌唱などでは、ほとんど症状が出ない。

もし、これらの項目に多く当てはまり、日常生活や仕事において「話すこと」が大きな苦痛や支障になっている場合は、一人で抱え込まず、言語聴覚士が在籍する病院(リハビリテーション科、耳鼻咽喉科など)や、吃音専門のクリニック、ことばの教室などに相談してみることをお勧めします。

【大人の吃音】緊張した時だけ出る特有の事情

- 吃音 ストレス 大人の関係性

- 吃音 大人 急に発症する理由

- 大人になって急にどもるようになったのはなぜですか?

- 獲得性吃音の可能性について

- ADHD 吃音 大人の関連は?

- 吃音で緊張しない方法はありますか?

- まとめ:吃音 緊張した時だけを理解する

吃音とストレスと大人の関係性

大人の吃音において、ストレスは症状を悪化させる最大の要因の一つです。子どもの頃とは異なり、大人は仕事上のプレッシャー、複雑な人間関係、経済的な責任、将来への不安など、日々多種多様で深刻なストレスにさらされています。

このストレスと吃音の関係性は、一度陥ると抜け出しにくい「負の悪循環」として説明できます。

(1)ストレス状況: (例:重要なプレゼン、上司への報告、クレーム電話)

↓

(2)身体・心理的反応: 「失敗できない」というプレッシャーから強い緊張・不安が生じ、交感神経が優位になり体が硬直する。

↓

(3)吃音症状の悪化: 筋肉の硬直と脳の混乱により、普段より強く言葉が詰まる(難発)。

↓

(4)ネガティブな認知: 「またどもってしまった」「相手に変に思われた」「自分のせいで迷惑をかけた」と自己嫌悪に陥る。

↓

(5)予期不安の強化: 次に同じような場面が来ることを極度に恐れるようになる(予期不安)。

↓

(1)次のストレス状況: 予期不安を抱えたまま次の場面に臨むため、以前よりさらに強いストレスがかかり、症状が出やすくなる…

このように、ストレスが吃音を誘発し、吃音したという「失敗経験」がさらなるストレス(予期不安)を生み出す悪循環に陥りやすいのが、大人の吃音の最もつらい特徴です。

このため、症状そのものよりも、「どもるかもしれない」という不安感との闘いが、日常生活を制限する中心的な問題になることも少なくありません。

特に、「電話対応」「プレゼンテーション」「会議での発言」「自己紹介」など、失敗が許されないと本人が強く感じ、かつ言い直しがきかないビジネスシーンは、この悪循環を最も強めやすい環境と言えます。

吃音が大人の人に急に発症する理由

「子どもの頃は全く気にならなかったのに、大人になって急に吃音が始まった」と感じる場合、その理由として最も多く考えられるのは、実は「急に発症した」のではなく、「元々あった特性が、環境の変化によって表面化した」ケースです。

吃音の多くは、言語発達が著しい2歳から5歳頃に発症する「発達性吃音」です。発達性吃音は、その後の成長過程で7〜8割が自然に軽減(自然治癒)すると言われていますが、一部は成人後も症状や特性が残ります。

子どもの頃は、症状がごく軽かったり、話す場面が限定的だったり、周囲が大らかに見守ってくれたりしたため、本人も周囲も「吃音」として深刻に認識していなかったケースが少なくありません。無意識に言いにくい言葉を避ける「回避」がうまくいっていた可能性もあります。

しかし、就職、転職、昇進、部署異動などで環境が大きく変わり、人前で話す責任やプレッシャー、失敗できないというストレスが急激に増大したことで、それまで抑えられていた、あるいは認識されていなかった症状がはっきりと表面化し、「急に発症した」と感じることがあります。

大人になって急にどもるようになったのはなぜですか?

前述の通り、最も一般的なのは「幼少期からの発達性吃音の特性が、大人の社会生活における強いストレスによって表面化した・再燃した」というケースです。

しかし、それとは全く異なる原因で、本当に大人になってから「発症」するケースも稀に存在します。もし、幼少期には全く症状がなく、成人してから突然、流暢に話せなくなったという場合は、単なるストレスや環境要因だけでなく、他の医学的な原因が隠れている可能性も考慮する必要があります。

このような、成人後に明確な原因があって発症する吃音は「獲得性吃音(かくとくせいきつおん)」と呼ばれ、幼少期からの発達性吃音とは明確に区別して考えられます。次の項目で詳しく解説します。

「急に」発症した場合の注意点

環境の変化や強いストレスの心当たりがなく、本当に「ある日突然」言葉が出にくくなった、あるいは呂律が回らない、手足がしびれる、物が二重に見えるといった他の症状を伴う場合は、吃音以外の病気(脳梗塞や脳出血などの脳血管障害)の初期症状である可能性もゼロではありません。

このような場合は、様子を見たりせず、直ちに医療機関(神経内科、脳神経外科、救急外来)を受診してください。

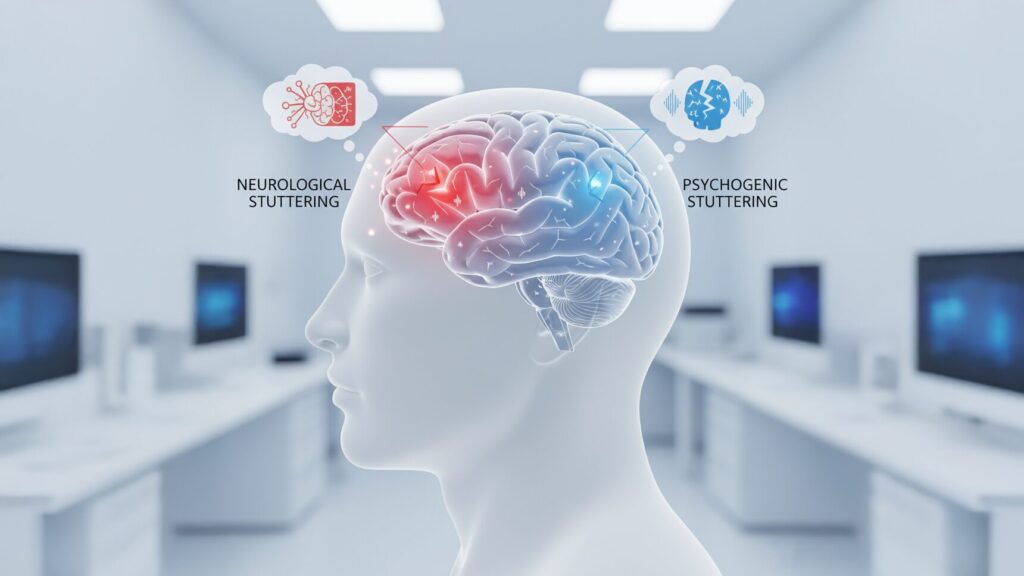

獲得性吃音の可能性について

獲得性吃音は、幼少期からの発達性吃音とは異なり、成人後に何らかの明確な原因によって発症する吃音の総称です。これは吃音全体の割合から見ると非常に稀なケースですが、原因によって主に2つのタイプに分類されます。

1. 神経原性吃音(しんけいげんせいきつおん)

脳梗塞や脳出血、頭部外傷(事故などによる脳の損傷)、パーキンソン病、多発性硬化症、脳腫瘍といった、脳の損傷や神経系の疾患が直接的な原因となって発症する吃音です。

特徴としては、発達性吃音が言葉の最初(語頭)で起こりやすいのに対し、語中や語尾でも起こることがあります。また、緊張とは関係なく一貫して症状が出たり、歌唱や復唱でも症状が見られたりすることがあります。言葉の流暢性だけでなく、他の神経症状(手足の麻痺、感覚障害、記憶障害、構音障害など)を伴うことが一般的です。

2. 心因性吃音(しんいんせいきつおん)

事故や災害の体験、近親者の死、深刻な虐待など、極めて強い精神的ショックや心的外傷(トラウマ)が引き金となって、突然発症する吃音です。PTSD(心的外傷後ストレス障害)や、重度の不安障害、うつ病などに伴って現れることもあります。

発症のきっかけが心理的な出来事と明確に関連しており、症状が状況によって大きく変動することがあります。

もし、吃音の症状以外に、体の動かしにくさや強い精神的ショックの経験など、上記のような明確なきっかけがある場合は、吃音の相談(言語聴覚士)の前に、まず速やかに医療機関(神経原性の場合は神経内科・脳神経外科、心因性の場合は精神科・心療内科)を受診してください。

ADHDと吃音と大人の関連は?

吃音は、2005年施行の発達障害者支援法において、その支援対象に含まれており、脳機能の発達に関連する障害の一つとして位置づけられています。

そして、同じく発達障害に分類されるADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と、吃音を併発しているケースは少なくないことが、近年の研究や臨床現場で指摘されています。

この関連性については、まだ完全には解明されていませんが、以下のような点が脳機能の観点から考えられています。

- 脳機能の共通点: 言葉を計画し、発声器官(舌や唇)を適切に動かす運動機能のコントロールや、思考・感情を制御する前頭前野の働きなど、吃音とADHDの特性に関わる脳の領域に共通する基盤があるのではないか、という指摘があります。

- ワーキングメモリの影響: ADHDの特性として、情報を一時的に記憶し処理する「ワーキングメモリ」に負荷がかかりやすい場合があります。複雑な会話や、多くの情報を整理しながら話す場面では、この負荷が発話のスムーズさを妨げ、吃音が出やすくなる可能性が考えられます。

- 感情調整・衝動性の影響: ADHDの特性である衝動性(考えがまとまる前に話し始めてしまう)や、感情のコントロールの難しさが、不安や緊張、興奮を増幅させることがあります。その結果、発話に関わる筋肉を過度に緊張させ、吃音の引き金になることがあります。

最も重要なのは、これらはいずれも本人の性格や「なまけ」「努力不足」が原因ではないということです。もしADHDなどの特性と吃音の両方に悩んでいる場合は、発達障害の診断や支援が可能な専門機関(精神科、発達障害者支援センターなど)に相談することで、両方の特性に配慮した包括的なサポートを受けられる可能性があります。

吃音で緊張しない方法はありますか?

残念ながら、「絶対に緊張しなくなる魔法の方法」は存在しません。人前で適度に緊張することは、むしろパフォーマンスを高める上で自然な反応でもあります。吃音に悩む方にとっての目標は、緊張をゼロにすることではなく、緊張を過度に高めないように和らげたり、緊張しても症状を管理したりするための具体的な方法を見つけることです。

これらは「完治させる」というよりも、「うまく付き合っていく」「症状をコントロールする」ためのアプローチです。

緊張と上手に付き合うための具体的な対処法

1. 認知(考え方)を変える(認知行動療法的アプローチ)

最も緊張を高めるのは、「どもってはいけない」「完璧に話さなければならない」「どもったら笑われる」といった否定的な自動思考です。「どもっても内容は伝わる」「緊張するのは当たり前だ」「相手は自分の話し方より内容を聞いている」と、考え方のハードルを現実的なレベルまで下げることが重要です。吃音の症状そのものではなく、症状に対する「捉え方」を変える練習をします。

2. 環境を調整する(合理的配慮)

職場や学校などで、信頼できる上司や同僚、教師に、事前に「緊張すると言葉が出にくいことがある。少し待ってもらえると助かる」と理解を求めておく(カミングアウト)ことも非常に有効です。これにより「隠さなければ」というプレッシャーが軽減されます。また、電話対応をメールやチャット中心にしてもらう、発表の際はレジュメの読み上げを許可してもらうなど、具体的な配慮(障害者差別解消法における「合理的配慮」)を相談することもできます。

3. 専門家によるトレーニング(言語聴覚士)

言語聴覚士(ST)によるリハビリテーション(言語療法)では、専門的なアプローチが受けられます。呼吸法や「軟起声(やわらかい声の出し方)」を練習し、楽に話すテクニックを学ぶ「流暢性形成法」や、どもることを前提とし、どもる瞬間の心身の緊張を和らげて楽にどもれるように(軽くどもって乗り切る)ことを目指す「吃音緩和法(どもり方修正法)」などがあります。

4. 身体的アプローチ(リラクゼーション)

話す前に、ゆっくりと息を吐き出すことに集中する「腹式呼吸」を意識し、副交感神経を優位にしてリラックス状態を作ります。また、話す前や緊張を感じた時に、肩や首、顔の筋肉のストレッチを行い、物理的に筋肉のこわばりをほぐすことも有効です。日頃からヨガや瞑想を取り入れるのも良いでしょう。

5. 医療の活用(社交不安障害など)

吃音への不安があまりに強く、動悸、発汗、震え、吐き気など、他の身体症状を伴って社会生活(会食、会議、人前での行動全般)に深刻な支障が出ている場合、吃音症だけでなく社交不安障害(SAD)を併発している可能性もあります。この場合、心療内科や精神科などで相談の上、必要に応じて不安や緊張を緩和する薬(抗不安薬やSSRI、β遮断薬など)を処方してもらう選択肢もあります。ただし、これらは吃音そのものを治すものではなく、あくまで医師の厳密な診断のもとで一時的に症状を緩和する対症療法です。

大切なのは、「今すぐ治そう」と焦って自分を追い詰めるのではなく、自分に合った方法を一つずつ試し、「以前より少し楽に話せるようになった」「どもってもパニックにならなくなった」という小さな成功体験を積み重ねていくことです。

まとめ:吃音 緊張した時だけを理解する

この記事では、「吃音 緊張した時だけ」という現象について、そのメカニズムから大人の特有の事情、具体的な対処法までを詳しく解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを一覧でまとめます。

- 緊張は吃音の根本原因ではなく引き金である

- 緊張すると交感神経が優位になり発話筋が硬直する

- 脳の扁桃体が活性化し言語中枢の働きが低下することがある

- 「どもるかも」という予期不安が悪循環を生む

- 知恵袋などでも電話や自己紹介の悩みは非常に多い

- 吃音症には「連発」「伸発」「難発」の3タイプがある

- 大人の吃音は難発(ブロック)が多い傾向がある

- セルフチェックは医学的診断ではない点に注意する

- 大人の吃音はストレスと強い相互関係がある

- 大人になって急に発症したと感じる多くは発達性吃音の表面化である

- まれに成人後に発症する「獲得性吃音」がある

- 獲得性吃音には神経原性と心因性の2種類がある

- 脳の損傷が疑われる場合は速やかに医療機関を受診する

- 吃音はADHDなど他の発達障害と併発することがある

- 併発は脳機能の共通点やワーキングメモリの影響が考えられる

- 緊張しない方法より緊張と付き合う方法が重要である

- 「どもってはいけない」という認知の歪みを修正する

- 職場で合理的配慮を求めることも選択肢の一つである

- 専門家(言語聴覚士)によるトレーニングも有効である

- 社交不安障害を併発している場合は医療機関への相談も考慮する

緊張した時だけ吃音が出るという悩みは、決して珍しいことではありません。そのメカニズムを理解し、自分を責めず、適切な対処法や支援を活用することが、症状と上手に付き合っていくための第一歩です。

人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

発達障害ランキング