ADHDの妻に疲れた夫へ。原因と今後の選択肢を解説

「妻との会話が噛み合わない」「何度言っても同じことを繰り返す」「家のことが全く回らない」…そんな毎日に、心身ともに疲れ果てていませんか?もしかしたら、その原因は妻の性格や愛情の問題ではなく、ADHD(注意欠如・多動症)という発達障害の特性にあるのかもしれません。

ADHDの妻に疲れたと感じ、どうすれば良いか分からず一人で悩み、出口が見えないトンネルの中にいるように感じている方も少なくないでしょう。この記事では、まずADHDの妻に疲れたと感じる根本的な理由を、脳機能の観点から深く掘り下げていきます。

ADHDの人といると疲れるのはなぜか、そして特に女性に見られがちな発達障害の妻の行動の特徴について具体的に解説します。また、あなたの無意識な言動がモララ夫と思わせる危険性や、日々のすれ違いから生まれる深刻なストレスの正体にも迫ります。

その上で、ADHDの妻との基本的な付き合い方という関係改善の道筋から、ADHDの妻に疲れた人が考えるべき今後の選択肢までを網羅的に提示します。ADHDの特性と向き合う子育ての課題、遺伝の心配、つまりADHDは父親に関係しますかという疑問にもお答えします。

さらに、発達障害の妻との離婚を考えるとき、法律上ADHDは離婚に不利ですか?という現実的な問題や、関係の継続が難しい「別れた方がいい妻の特徴」に当てはまるかの判断基準も解説。最終的に、ADHDの妻に疲れた時に考えるべきことを見つけ、あなた自身の未来のために何ができるのかを一緒に考えていきましょう。

- ADHDの特性がなぜ夫婦のすれ違いを生むのか

- 夫側が陥りがちな誤解とNGな対応

- 夫婦関係を改善するための具体的な方法

- 離婚を考える際に知っておくべきこと

ADHDの妻に疲れたと感じる根本的な理由

- ADHDの人といると疲れるのはなぜ?

- 発達障害の妻に見られる行動の特徴

- 無意識な言動がモララ夫と思わせる?

- 日々のすれ違いから生まれるストレス

- ADHDの妻との基本的な付き合い方

ADHDの人といると疲れるのはなぜ?

ADHDのパートナーと共に生活する中で感じる深刻な疲労感。その根源は、精神論や性格の不一致といった曖昧なものではなく、ADHDの「実行機能障害」という、脳機能の特性に深く関わっています。実行機能とは、目標達成のために必要な思考や行動を管理・制御する、いわば「脳の司令塔」であり、主に前頭前野がその役割を担っています。

ADHDを持つ人は、この司令塔の働きに偏りがあるため、日常生活の様々な場面で困難が生じます。国立精神・神経医療研究センターのウェブサイトでも、ADHDは実行機能や報酬系の障害が関連していると解説されており、これらは本人の「やる気」や「性格」の問題ではないことが示唆されています。(出典:国立精神・神経医療研究センター「注意欠如・多動症(ADHD)」)

例えば、以下のような状況は、まさに実行機能の課題が原因で起こっています。

実行機能の具体的な課題例

- ワーキングメモリの弱さ:「ゴミ出しお願い」と言われても、その情報を一時的に記憶し、行動に移すことが難しい。別の刺激(電話が鳴るなど)が入ると、頼まれたこと自体を忘れてしまう。

- 衝動性の制御困難:相手の話を遮って自分の意見を言ってしまう、計画なく高価なものを買ってしまうなど、行動や感情のブレーキが効きにくい。

- 計画・整理の困難:旅行の準備や部屋の片付けなど、複数の手順を順序立てて実行することが極端に苦手。どこから手をつけていいか分からず、フリーズしてしまう。

これらの行動は、パートナーから見れば「無責任」「自分勝手」「愛情がない」と映ってしまいます。しかし、これらは決して悪気があってやっているわけではなく、脳の特性上「できない」あるいは「著しく困難」なのです。この根本的な認識のズレが、絶え間ないすれ違いとストレスを生み出します。

夫が常に先回りして計画を立て、忘れ物を指摘し、感情の波を受け止め、散らかった部屋を片付ける…。このように、パートナーの実行機能を常に肩代わりし続けることで、夫側の精神的エネルギーは確実に、そして静かに削られていくのです。この「見えない負担」こそが、深刻な疲労の正体と言えるでしょう。

発達障害の妻に見られる行動の特徴

成人女性のADHDは、幼少期の男性に典型的な「授業中に走り回る」といった多動性が目立たないことが多く、「不注意優勢型」が中心であると言われています。そのため、「おっちょこちょい」「天然」といった個性として見過ごされ、本人も周囲も障害だとは気づかずに大人になるケースが非常に多いのが特徴です。

しかし、結婚・出産・育児といったライフステージの変化に伴い、こなすべきタスクが複雑化・多重化すると、それまで何とかカバーできていた特性が隠しきれなくなり、深刻な生活上の困難として表面化します。

日常生活での特徴

- 極端な片付け下手(空間整理の困難):単に散らかっているだけでなく、賞味期限切れの食品が冷蔵庫を埋め尽くす、重要な書類をゴミと一緒に捨ててしまうなど、生活に支障をきたすレベルになることがあります。

- 時間感覚の欠如(時間盲):「5分だけ」のつもりが1時間経っているなど、時間の経過を体感的に把握することが困難です。そのため約束の時間に間に合わせるための逆算ができず、慢性的な遅刻につながります。

- 衝動的な消費行動:ストレス解消のため、あるいは「今すぐ欲しい」という欲求を抑えきれずに衝動買いを繰り返します。後先のことを考えずに高額な契約をしてしまうこともあり、家計破綻のリスクをはらんでいます。

- マルチタスクの極端な苦手さ:料理中に洗濯物を干し、同時に子どもの相手をするといった並行作業ができません。一つのことに集中すると他が全く見えなくなり、鍋を焦がしたり、洗濯機を回したことを忘れたりします。

コミュニケーションでの特徴

- 感情のコントロール不全(感情の洪水):ささいなきっかけで突然激しい怒りを爆発させたり、逆にひどく落ち込んだりします。感情の波が非常に大きく、一度荒れ始めると自分ではコントロールできなくなります。

- 共感性の偏り:相手の気持ちを想像することが苦手な場合があります。夫が体調不良で寝込んでいても、「大変だね」という言葉より先に「お昼ご飯はどうするの?」と自分の関心事を口にしてしまうなど、悪気なく相手を傷つけます。

- 極端な白黒思考:「いつも私だけが悪い」「あなたは絶対に分かってくれない」など、物事を0か100かで捉えがちです。これにより、建設的な話し合いが困難になります。

これらの特徴は、妻本人が誰よりも悩み、「普通の主婦のようにできない」と深い自己嫌悪に陥っている原因でもあります。夫としては、その不可解な行動の背景にこのような脳の特性があるかもしれないと知ることが、無用な対立を避けるための重要な一歩となるのです。

無意識な言動がモララ夫と思わせる?

ADHDの妻が引き起こす様々な問題に対し、夫が日々対応し続ける中で、その言動が意図せずしてエスカレートし、結果的に「モラルハララスメント(モララ)」と見なされてしまう危険性があります。これは、疲弊した夫が陥りやすい、非常に深刻な落とし穴です。

夫の立場からすれば、「生活を成り立たせるため」「子どもを守るため」の正当な注意・指摘のつもりかもしれません。しかし、ADHDの特性を持つ妻にとって、それは人格そのものを否定されるような、耐え難い攻撃と感じられることがあります。特に、ADHDを持つ人の中には「拒絶過敏性(Rejection Sensitive Dysphoria, RSD)」を併せ持つ人がいることが指摘されています。

RSDとは、他者からの批判や叱責、拒絶に対して、文字通り「激痛」のような精神的苦痛を感じる状態です。ちょっとした注意でも、ナイフで刺されたかのような衝撃を受け、パニックや激しい怒り、あるいは極度の落ち込みといった過剰な反応を引き起こすことがあります。

危険な悪循環:その言動、モララになっていませんか?

以下のようなコミュニケーションは、たとえあなたの意図が正しくても、RSDを持つ妻を深く傷つけ、関係を悪化させる悪循環を生み出します。

夫の指摘(例:「また支払いを忘れたのか!」)

↓

妻の過剰な防衛反応(例:「いつも私のせいにする!もう何もかも嫌だ!」)

↓

夫のさらなる怒り・無力感(例:「話にならない!もう知らない!」)

このサイクルが繰り返されるうち、夫の言葉はより鋭く、より人格を攻撃するものに変わっていきがちです。「なんでこんな簡単なことができないの?」「君がいると疲れる」「本当に頭が悪いんじゃないか」。こうした言葉は、もはや単なる注意ではなく、紛れもない言葉の暴力です。

ADHDの特性は「わざと」ではありません。そのため、できないことを能力や人格の問題として責め続けても、決して状況は改善しません。むしろ、妻の自己肯定感を徹底的に破壊し、うつ病や不安障害といった二次障害を引き起こすトリガーとなってしまいます。

もちろん、夫が感じる疲労や怒り、絶望感は本物であり、決して軽視されるべきではありません。しかし、その感情の表現方法を間違えれば、あなたは「被害者」から「加害者」へと立場を変えてしまう可能性があるのです。もし、自分の言動がエスカレートしていると感じたら、それは関係が危険水域にあるサインです。一度冷静になり、専門家を交えたカウンセリングなどを検討することが急務です。

日々のすれ違いから生まれるストレス

夫婦間のストレスは、一度の大きな喧嘩よりも、日々のささいなすれ違いや「期待外れ」の蓄積によって、じわじわと心を蝕んでいきます。「言った」「聞いてない」の水掛け論、守られることのない小さな約束、全く噛み合わない会話。これらが毎日繰り返されることで、夫の心の中には諦めや無力感、そして逃げ場のない慢性的なストレスが深く根を張っていきます。

このストレスが特に厄介なのは、その深刻さが周囲から全く理解されにくいという点です。「奥さん、明るくて良い人じゃない」「どこの夫婦にもあることだよ」と、表面的な部分しか見ていない第三者からの言葉は、孤独感をさらに深めるだけです。

妻の行動がADHDの特性に起因する可能性を説明しても、「それはただの性格でしょ」「甘やかしてるだけじゃないの?」といった無理解な反応が返ってくることも少なくありません。この誰にも分かってもらえない孤立感が、夫を精神的に追い詰めていくのです。

「家に帰るのが怖い…」「妻の機嫌を損ねないように、常に気を張っていなければならない…」

本来、心安らぐはずの家庭が、まるで地雷原のような緊張感に満ちた空間になってしまうと、仕事への集中力低下、不眠、頭痛、胃痛、うつ状態など、心身に様々な不調が現れ始めます。あなたのその苦しみは、決してあなたの心が弱いからではありません。それは「カサンドラ症候群」と呼ばれる、非常に深刻な状態かもしれません。

カサンドラ症候群とは

カサンドラ症候群とは、正式な病名ではありませんが、主にアスペルガー症候群(ASD)のパートナーを持つ人に見られる状態として知られています。しかし、ADHDのパートナーとの間でも、共感や情緒的なやり取りの困難さから同様の状態に陥ることがあります。

話が通じない、気持ちを分かってもらえない、努力を認めてもらえないといった状況が続くことで、自信を失い、「自分がおかしいのではないか」とさえ思い詰めてしまいます。この深刻な自己不信と孤独感が、カサンドラ症候群の本質です。

もしあなたがこのような深刻なストレス状態にあるならば、何よりもまず自分自身を守ることを最優先に考えてください。一人で耐え続ける必要はありません。同じ境遇のパートナーを持つ人々が集う自助グループ(ピアサポート)に参加したり、発達障害の家族支援に詳しいカウンセラーに相談したりすることが、状況を客観視し、回復への道を歩み始めるための重要な一歩となります。

ADHDの妻との基本的な付き合い方

ADHDの脳の特性そのものを変えることはできません。しかし、その特性を正しく理解し、日々の関わり方を工夫することで、無用な衝突を減らし、夫婦双方のストレスを大きく軽減することは可能です。ここでは、すぐに実践できる基本的な付き合い方のポイントを、より具体的に掘り下げて解説します。

1. 指示は「具体的・視覚的・単一的」に

「部屋を片付けて」というような曖昧で大きな指示は、ADHDの脳にとっては処理不能な命令です。タスクを可能な限り分解し、具体的に伝える必要があります。

「リビングのテーブルの上にある雑誌を、あそこの本棚の一番下の段に戻してきて」というように、「どこで」「何を」「どこへ」「どうする」を明確に、そして一度に一つの指示に絞って伝えることが極めて効果的です。さらに、口頭だけでなく、メモに書いて渡すなど「見える化」を組み合わせると成功率が格段に上がります。

2. 「見える化」と「仕組み化」を徹底する

ADHDの人はワーキングメモリが弱く、頭の中だけで情報を保持するのが苦手です。そのため、外部のツールを使って情報を「見える化」し、行動を「仕組み化(ルーティン化)」することが不可欠です。

家庭で使える「仕組み化」の具体例

| 課題 | 仕組み化のアイデア | ポイント |

|---|---|---|

| 予定・約束を忘れる | Googleカレンダー等の共有アプリを導入し、全ての予定を登録・通知設定する。 | 夫が入力するだけでなく、妻が入力する練習も一緒に。入力自体を褒める。 |

| 物の紛失・探し物が多い | 鍵、財布、スマホなど、必需品の「定位置」を玄関などに作る。トレーやフックを使い、「置くだけ」で済むようにする。 | 「片付ける」のではなく「戻す」だけの簡単な仕組みが長続きのコツ。 |

| 家事のタスク管理 | ホワイトボードに「やることリスト」を書き出し、終わったらチェックを入れる。 | タスクを詰め込みすぎず、優先順位の高いもの3つ程度に絞る。達成感を感じさせることが重要。 |

3. 感情的な対立を避け、「問題解決」に焦点を当てる

ミスが起きたとき、「なぜできなかったの!」と感情的に責めても、妻はパニックになるか心を閉ざすだけで、何も解決しません。重要なのは、過去を責めるのではなく、未来の対策を一緒に考える「問題解決パートナー」としてのスタンスです。

「水道、出しっぱなしだったね。びっくりしたよ。どうしたら次に防げるかな?蛇口に『水止めた?』ってかわいいシールでも貼ってみる?」というように、「私」を主語にして気持ち(Iメッセージ)を伝えつつ、ユーモアを交えながら協力して対策を練る姿勢が、関係の悪化を防ぎます。

4. ポジティブな側面に目を向け、具体的に褒める

ADHDの人は、これまでの人生で失敗や叱責の経験が多く、自己肯定感が著しく低い傾向にあります。できていないことへの指摘ばかりが続くと、ますます自信を失い、無気力になってしまいます。

家事が完璧でなくても、少しでもできたこと、努力した過程に目を向け、「今日は夕食を作ってくれて本当に助かったよ、ありがとう」「ゴミ出し忘れないでいてくれて、すごいね!」と、具体的に言葉で伝えることが、何よりのエネルギーになります。妻の得意なこと(例:アイデアを出す、特定の分野の家事)を見つけ、その役割を任せてみるのも良い方法です。

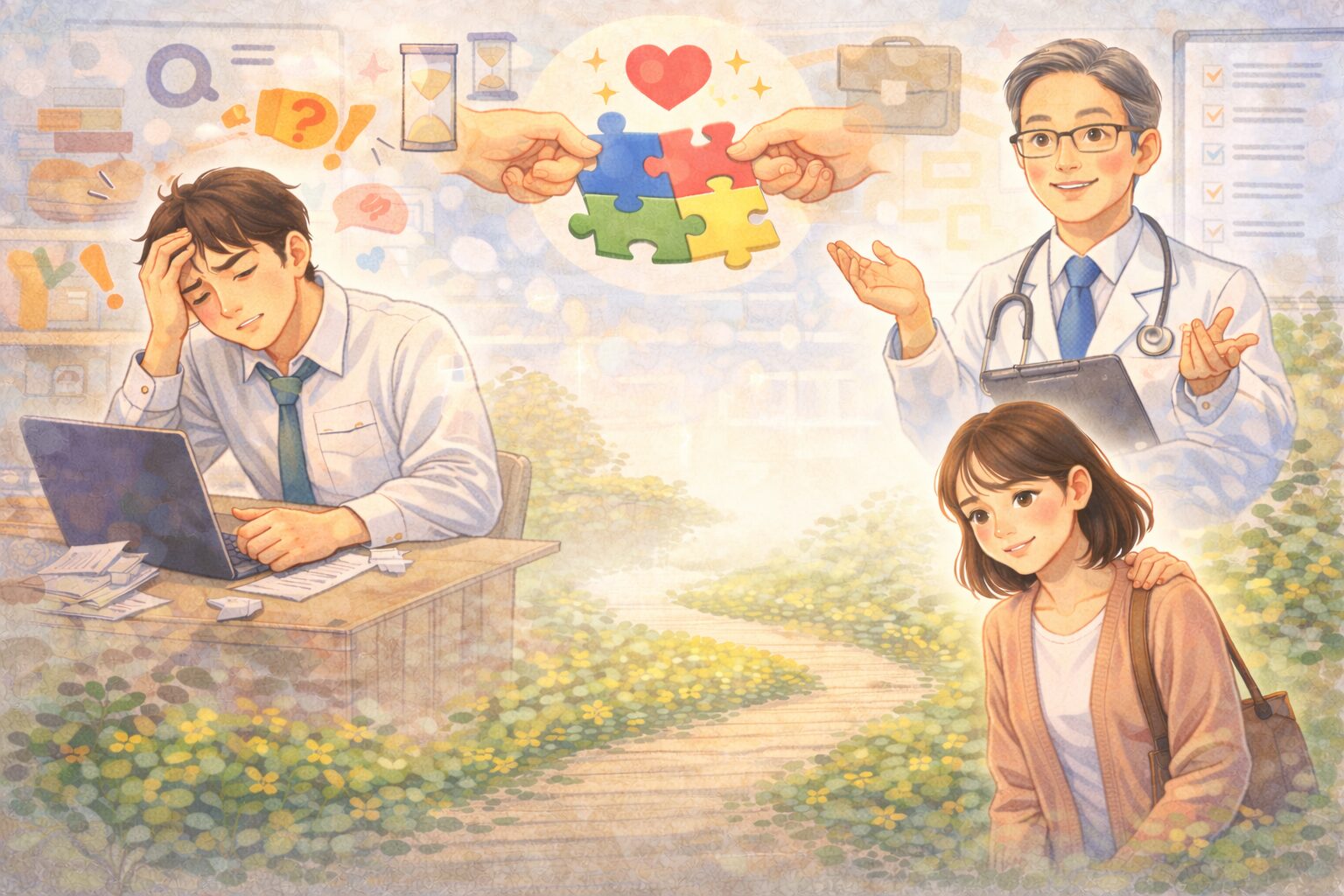

二人で専門家の助けを借りるということ

これらの工夫を試みても、なお改善が難しい場合も多々あります。その際は、決して諦めたり絶望したりする必要はありません。夫婦だけで解決できない問題は、外部の専門家の力を借りるのが最も賢明な選択です。発達障害者支援センターや、ニューロダイバーシティ(脳の多様性)に理解のある夫婦カウンセラーに相談することで、客観的な視点と専門的な対処法を得ることができます。

ADHDの妻に疲れた人が考えるべき今後の選択肢

- ADHDの特性と向き合う子育ての課題

- 遺伝の心配?ADHDは父親に関係しますか

- 発達障害の妻との離婚を考えるとき

- 法律上ADHDは離婚に不利ですか?

- 別れた方がいい妻の特徴に当てはまるか

- ADHDの妻に疲れた時に考えるべきこと

ADHDの特性と向き合う子育ての課題

ADHDの特性を持つ母親との子育ては、定型発達の家庭とは異なる特有の課題に直面することがあります。夫が育児の責任を一人で背負い込み、心身ともに疲弊する「ワンオペ育児」状態に陥りやすいのは、残念ながらよく見られるケースです。

具体的には、以下のような困難が考えられます。

- 計画性の欠如とスケジュール管理の困難:学校や園からの大量の配布物を管理できず、行事や持ち物、予防接種の予定などを忘れてしまう。結果として、夫が常にリマインダーとなり、子どもの生活管理を一手に担うことになります。

- 感情のコントロールと一貫性のないしつけ:子どもの癇癪に対し、母親自身が感情的に反応してしまい、親子で怒鳴り合いになることがあります。また、その時の気分によって言うことが変わるため、子どもは何が良いことで何が悪いことなのかを学べず、情緒が不安定になる可能性があります。

- 物理的な環境のリスク:片付けが苦手なため、常に部屋が散らかっている状態になりがちです。これは、乳幼児の誤飲事故や、ハウスダストによるアレルギーなど、子どもの安全や健康を脅かすリスクに直結します。

これらの課題に対処するためには、夫が一人で完璧な親になろうとせず、「チームで育児をする」という意識を持つことが何よりも重要です。夫婦で得意・不得意を補い合う役割分担を明確にし(例:スケジュール管理は夫、子どもとダイナミックに遊ぶのは妻)、家事代行サービス、ファミリー・サポート・センター、地域の育児支援機関など、利用できる外部のサポートは全て利用するという割り切りが、家庭の崩壊を防ぎます。

遺伝の心配?ADHDは父親に関係しますか

「妻がADHDなら、この子にも遺伝してしまうのだろうか」という不安は、多くの夫が抱く切実なものです。この点について、現在の研究では、ADHDは遺伝的要因が非常に強く関与していることが分かっています。

ADHDと遺伝の関係性

厚生労働省が運営する情報サイト「e-ヘルスネット」によると、ADHDの原因はまだ完全には解明されていないものの、その背景には遺伝的な要因が70~80%も関与するという研究報告があります。これは、親がADHDの場合、子どももADHDの特性を持つ確率が、そうでない場合に比べて有意に高くなることを示しています。

重要なのは、これは母親だけ、あるいは父親だけから一方的に遺伝するという単純なものではないという点です。両親双方から受け継いだ複数の遺伝子が複雑に影響し合って発現すると考えられています。したがって、「妻のせい」「夫のせい」といった責任論は全く意味がありません。

(参照:健康教育指導者講習会「AD/HD(注意欠如/多動性障害)の診断と治療」)

仮に子どもにADHDの特性が見られたとしても、それは決して悲観すべきことではありません。むしろ、親がADHDについて正しい知識を持っていることで、子どもの困難に早期に気づき、適切なサポートを行うことができます。学校との連携、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、環境調整など、その子の「生きやすさ」を支える方法は数多く存在します。

いたずらに遺伝を恐れるのではなく、子どものありのままの個性を受け入れ、その子が持つ可能性を最大限に伸ばすためのサポート体制を、夫婦で、そして社会と共に築いていくという前向きな視点が何よりも大切です。

発達障害の妻との離婚を考えるとき

関係改善のためにあらゆる努力を尽くし、専門家の助けも借りた。それでもなお、状況は好転せず、夫自身の心身の健康が明らかに蝕まれていく…。そのような極限状態に至った場合、離婚という選択肢が、自分と子どもを守るための現実的な手段として浮上してきます。

しかし、「障害を持つ相手を見捨てるのか」という罪悪感、「父親失格」という世間からの批判、そして何より子どもへの深刻な影響を考えると、その決断は想像を絶するほど重いものです。感情的に「もう無理だ!」と突き進むのではなく、以下のステップを一つひとつ、冷静に、そして慎重に進めていく必要があります。

- 現状の客観的かつ具体的な記録:いつ、どこで、どのような言動や出来事があり、それに対して自分がどう感じ、どう対応したかを、日記やメモアプリに詳細に記録します。これは後の法的手続きで極めて重要な証拠となるだけでなく、乱れた感情を整理し、自分の状況を客観視するためにも役立ちます。

- 徹底的な経済的準備とシミュレーション:離婚後の生活を具体的に設計します。住居はどうするのか(家を出るのか、妻に出て行ってもらうのか)、生活費は月々いくら必要なのか、財産分与の対象となるものは何か、養育費の相場はいくらか。現実的な数値を元に、最低でも1年分の生活費を準備するなど、具体的な計画を立てます。

- 別居(物理的・心理的なクールダウン期間):可能であれば、一時的に別居し、物理的な距離を置くことを検討します。離れて暮らすことで、お互いに感情的な高ぶりから解放され、結婚生活そのものや今後の人生について冷静に見つめ直す時間を持つことができます。

- 離婚問題に精通した専門家への相談:必ず、離婚問題、特に発達障害が絡むような複雑な案件の経験が豊富な弁護士に相談してください。法的な手続きの流れ、親権獲得の可能性、財産分与の交渉などについて、専門的な知見に基づいた具体的なアドバイスを得ることが、不利な状況に陥らないための絶対条件です。

発達障害のあるパートナーとの離婚は、決して「逃げ」や「裏切り」ではありません。自分自身の人生と心身の健康、そして子どもの健全な未来を守るための、苦渋に満ちた、しかし勇気ある決断である場合もあるのです。

法律上ADHDは離婚に不利ですか?

「妻がADHDであることを直接の理由として、法的に離婚を成立させることができるのか?」という疑問は、多くの夫が抱く切実な問いです。この問題は、法律的に見ると非常にデリケートで、単純ではありません。

日本の法律(民法770条)では、相手の合意が得られない場合に裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた5つの「離婚原因」(法定離婚事由)のいずれかに該当する必要があります。

ADHD自体は、直接の「法定離婚事由」にはならない

結論から申し上げると、「パートナーがADHDである」という事実だけを理由に、裁判所が離婚を認めることは極めて困難です。なぜなら、ADHDは本人の意思や努力でどうにかなるものではない「障害」や「特性」であり、法的に「有責(責任がある)」とは見なされないからです。(参考:法務省「親権者」)

しかし、話はそこで終わりではありません。ADHDの特性に起因する具体的な行動が、結果として5番目の法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると裁判所が判断する可能性は十分にあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 深刻な浪費や借金:ADHDの衝動性からくる浪費が家計を破綻させ、再三の注意にもかかわらず改善されない場合。

- 育児や家事の放棄(悪意の遺棄):特性を理由に育児や家事を全く行わず、家庭生活が実質的に崩壊している状態。

- 継続的な暴言や暴力:感情のコントロール不全からくる暴言や暴力が繰り返され、相手に精神的・肉体的な苦痛を与え続けている場合。

- 正常な夫婦関係の喪失:コミュニケーションが完全に断絶し、長期間にわたる家庭内別居状態など、夫婦としての実態が失われている場合。

これらの事実を認めてもらうためには、前述した日記、音声録音、写真、第三者の証言、診断書といった客観的な証拠を、継続的に収集しておくことが不可欠です。いずれにせよ、法的な判断は個々の事案によって大きく異なるため、憶測で動かず、必ず離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。

別れた方がいい妻の特徴に当てはまるか

離婚という後戻りできない決断を下す前に、現在の関係が修復の余地を残しているのか、それとも既に取り返しのつかない段階にあるのかを、冷静に見極める必要があります。以下の項目は、関係の継続が著しく困難であり、専門家の介入が急務、あるいは別れを真剣に検討すべき段階にある可能性を示すサインです。これは相手を断罪するためのチェックリストではなく、あなた自身の心と未来を守るための判断材料として考えてください。

- 障害の受容と治療の完全な拒否:専門家からADHDの診断やその可能性を指摘されても、「自分は違う」「あなたの思い込みだ」と頑なに拒絶し、カウンセリングや服薬など、改善に向けたあらゆるアプローチを一切受け入れない。

- 完全な責任転嫁:家庭内で起こる全てのトラブルや問題について、「あなたが厳しすぎるから」「もっと稼ぎが良ければ」など、その原因を全て夫や外部環境のせいにし、自身の特性が関係している可能性を全く省みることがない。

- 感謝や謝罪の欠如と、過剰な要求:夫のサポートや配慮を「やってもらって当然の権利」と捉え、感謝の言葉が一切ない。一方で、自身の要求は際限なくエスカレートしていく。

- 子どもへの悪影響が深刻化している:母親の不安定な言動により、子どもに情緒不安定、不登校、問題行動など、明らかな悪影響が出ているにもかかわらず、その状況を改善しようとしない。

- 夫の心身が限界を超えている:夫自身がうつ病、不安障害、不眠症などを発症し、医師から「これ以上一緒にいると命に関わる」とドクターストップがかかるような、客観的に見て限界的な状況。

そして、最もシンプルで重要な判断基準は、「この人といる未来の自分を、少しでも笑顔で想像できるか」という問いです。もし、あなたの心にあるのが愛情や希望ではなく、恐怖、諦め、無関心だけなのであれば、それは関係が実質的に終わっていることを示す、何より雄弁なサインかもしれません。

ADHDの妻に疲れた時に考えるべきこと

ADHDの妻との結婚生活に心身ともに疲れ果ててしまったとき、考えるべきことは一つではありません。関係修復を目指すのか、それとも別々の道を歩むのか。どちらの選択が正しいという絶対的な答えはありません。最後に、あなたの思考を整理し、あなた自身の人生を取り戻すための一助となる要点をリストアップします。

- ADHDは怠慢や性格の問題ではなく生まれつきの脳の特性である

- 妻の不可解な言動は悪意からではなく特性に起因する可能性が高い

- しかし特性だからといって夫がすべての不利益を我慢する必要はない

- 夫が心身ともに疲弊するのは当然のことで決して自分を責めてはならない

- 一人で問題を抱え込まず専門機関や自助グループなど外部のサポートを積極的に頼ること

- コミュニケーションでは具体的で短く肯定的な指示を心がける

- 口頭での約束に頼らずカレンダーやメモなど視覚的なツールを徹底活用する

- 過去の失敗を責めるのではなく未来志向でできる仕組みを一緒に考える

- 小さなことでもできている点を見つけ感謝の言葉を伝えることが関係改善の潤滑油になる

- いかなる状況でもあなた自身の心身の健康を最優先に考えること

- 離婚を考える際ADHD自体は直接の法的原因とはなりにくいことを理解する

- ただし特性に起因する行動が「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される可能性はある

- 離婚を決断するなら感情的にならず客観的な証拠集めと経済的準備を冷静に進める

- 関係修復か離婚かどちらの道を選ぶにせよ弁護士など専門家への相談は不可欠である

- 最終的な決断の軸は世間体や罪悪感ではなくあなた自身の幸せと未来であるべき